まずお断り

まずタイトルに「3」が付いているのは、過去に二度「持続可能性」という題で書いているからだ。

次に私は数学が苦手というか高等数学を学んでないので、微分方程式なんてわからない。だからなにごとでも、数式を使うレベルになると理解できない。

その代わり大まかなことが理解できればよいと割り切っている。分からない部分/プロセスはブラックボックスとして、そのインプットとアウトプットが見合っているか考えることくらい学がなくてもできるだろう。

そしてインプットとアウトプットが分かれば、その関係性は大体の見当はつく。

それだけできれば微分方程式が理解できなくても、物事を理解するには困らないだろう。というお断りをして話を進める。

地球温暖化は、もはや地球温暖化教とでも呼ぶべき宗教と化した感がある。どんな宗教でも「仏法僧」というように、教祖、経典、そして信者が必要だ。

地球温暖化教の教祖は国際的にはゴア元大統領? 国内では山本良一センセイだろうか?

地球温暖化教の教祖は国際的にはゴア元大統領? 国内では山本良一センセイだろうか?

経典はもちろんIPCC報告書だろう。「不都合な真実」は、今では「都合の良い嘘」と呼ばれるほどダメ出しされて、他宗派との議論に役に立たない。

信者は、日本中の大学にも企業にも官公庁にもマスコミにも掃いて捨てるほどいる。

宗教と科学の違いは、証拠を基にするか信仰を基にするかであり、地球温暖化がしっかりした証拠を示せば宗教から科学になる。まもなく第6次報告書が出るらしいので、どうなるのか待ち遠しい。

地球温暖化教によると、我々は温暖化地獄で猛火に焼かれて地獄の苦しみを受けるそうだ。聞くだけで恐ろしい(棒)

しかし地球温暖化を止めれば悩みは去り、いつまでも幸せに暮らせるのだろうか?

そんなにうまくいくとは思えない。地球温暖化を解決したところで、次々と問題が現れるだろう。

例えば現代文明は大量のエネルギーや資源の消費(浪費)の上に成り立っている。その資源枯渇から廃棄物になるまでのさまざまな問題がなくなるはずはない。

ともかく現代文明の前途には問題がたくさんある。

もう50年も前に「成長の限界」という本が出た。偉大な本でどの図書館にもあると言いたいが、なんと21世紀の現在、蔵書している図書館は少ないようだ

それはともかくメドウズ夫婦を中心としたメンバーが、<人間社会はどこまで成長できるのか?>と、資源、食料、廃棄物など多様な要因をとりあげて、将来をシミュレーションをした結果を記している。というかそれだけに過ぎない。それを見て、どうすべきかと考えるのは読んだ人に任せている。

一見無責任のようだけど、ああせいこうせいと押しつけがましくないのが、かえってすがすがしい。

だがその本の結論はすがすがしくない。完璧なペシミズムである。

我々の文明は多量のエネルギーに支えられている。そして時代と共に使用エネルギーは増えるばかり。

IT時代だから省エネになるなんて言ってはいけない。2015年のデータセンターの使用エネルギーは日本の総電力の1.5%になるという

IT時代だから省エネになるなんて言ってはいけない。2015年のデータセンターの使用エネルギーは日本の総電力の1.5%になるという

なおITの消費電力の多くは論理回路ではなく、空調と冷却である。熱を出さない素子ができれば素晴らしい。

IT業界の雄、Google社の2019年全世界で使用した電力量は3GWhであった

★正直言って換算に自信がない。誰か検算をお願い!

エネルギーを使いすぎて持続不可能なら、使用するエネルギーを減らせばよいはずだ。

いかほど減らせばよいのだろう?

映画「となりのトトロ」を観て当時の生活様式に感動し、その設定年代である昭和30年頃に戻れば持続可能だと言った人がいた。映画に感動するのは勝手だが、世の中はそんなに甘くない。

映画「となりのトトロ」を観て当時の生活様式に感動し、その設定年代である昭和30年頃に戻れば持続可能だと言った人がいた。映画に感動するのは勝手だが、世の中はそんなに甘くない。

確かにトトロの時代のエネルギー消費は、令和3年の1割でしかない

昭和30年は私が小学校に入学した年だ。当時は家電品と言えるものはまったくない。テレビはない、洗濯機もない、電気釜もない、冷蔵庫もない、掃除機もない、扇風機もない、それどころかラジオもない。あるのは白熱電球だけ。

更に言えば、伯父の家には電気が来てなかった。昭和35年までランプ生活をして、その年東京に出ていった。

更に言えば、伯父の家には電気が来てなかった。昭和35年までランプ生活をして、その年東京に出ていった。

各家庭に風呂がない。週に2・3回、家族でゾロゾロと20分ほど歩いて銭湯に行った。夏はいいけど、冬はたまったものではない。そんな暮らしだから電気使用量が現在の1割というのも当然だ。

そのほかエネルギーを使うものってなんだ?

自動車?

私が入学前に車を見たのは近くの街道を走る駐留軍のジープ、それと近所のおばあさんが入院していたが、もう長くないとなって退院してきたとき、病院の救急車で長屋に運ばれて来た時くらいだ。

救急車といっても今のように白くもなくワゴンタイプでもない。それは院長のアメリカ製乗用車で大きかった。それを改造して後ろのトランクを開けると運転席の後ろまで担架が入るように改造したものだった。

そんな暮らしだから主婦は大変だ。各家に水道がなく、長屋の2か所に屋根があって蛇口がいくつもある洗濯場があった。そこに奥さんたちが集まって洗濯した。まさに井戸端会議である。

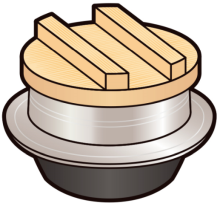

炊事はそこから桶で水を汲んできて、米を研ぎかまどで炊いた。

炊事はそこから桶で水を汲んできて、米を研ぎかまどで炊いた。

掃除はホウキとハタキと雑巾だ。

洗濯も炊事も掃除も手作業、子供が生まれれば幼稚園も保育所もない。主婦が外で働く余裕がない。その結果、夫婦共稼ぎ(下記注)はまず不可能だった。

そういう暮らしであっても、令和時代の1割のエネルギーを消費したのである。

注:「共働き」という言葉は、テレビドラマ「ありがとう」が1970年に使い始めた。「共働き」とはふざけた言葉だ。だって専業主婦は働いていないのか?

すべての夫婦は二人「共働」いている。

共稼ぎとは、夫婦ふたり「共」外からお金を「稼」いでくるという意味なのだ。

では昭和30年ならエネルギー確保は永続的に大丈夫なのか?

まさかね!

今の1割ものエネルギーを使っていれば、それはもうエネルギー大量消費社会だ。

家庭ばかりでない。製鉄は昭和50年頃日本のエネルギー使用量の17%を占めていた

製鉄は今コークスを還元剤としている。還元剤とは燃やしてエネルギーを使うことが目的でなく、酸化した金属と結合している酸素を引き離して金属に戻すためのものだ。

なぜ産業革命以前は石炭を使わなかったかと言えば、理由は簡単だ。石炭を使うと石炭に含まれているイオウやリンが鉄などの金属に移り、質が悪くなってしまう。そのため石炭が使えず木炭を使っていた。

製鉄に使う木炭は大量だから、イギリスをはじめ欧州の森は壊滅し、草原になってしまった。石炭をコークスにする方法が発明されて森林破壊が止まった。そのおかげで産業革命が欧州より遅く始まったアメリカでは森林が残った

とにかく言いたいことは昭和30年というのは既に高度に産業化されていたということだ。昭和30年のトトロの時代に戻っても、とても持続可能とはいえない。

産業革命が化石燃料によって成り立ったなら、産業革命以前に戻れば持続可能だったのだろうか?

産業革命以前となると、人間の力、牛馬の力が頼りだ。もちろん若干は水車や風車の利用はある。

その時代は、日本なら江戸中期以前、欧州なら中世ということになる。

では人間の力、牛馬の力だけを頼りとする文明が永続するだろうか?

あなたはどう思います?

産業革命が起きる前から製鉄は暮らしのための必要な産業だった。もちろん製鉄は大量の木炭を使用した。

木を切ろうとする人と森にすむ人の争いはどこでも起きた。古事記のヤマタノオロチとか宮崎映画「もののけ姫」はそんな物語だといわれる。

製鉄ばかりでない。時代は下るが江戸時代に薪(たきぎ)をとったために村近くの山はほとんどはげ山になった。江戸末期から明治初期にかけての写真の背景は、はげ山ばかりである。浮世絵も富岳三十六景などでも森林が描いてあるものは少ない

|

|

里山というものは明治になり、化石エネルギーを使うようになってから誕生したといわれる。そもそも里山という言葉は20世紀後半になってから生まれたらしい

となると、産業革命以前は持続可能であるという論は否定される。

さてもう一つも問題がある。

資源問題だけでなく、農業が持続可能かどうかという疑問がある。

そもそも10世紀以前は、農業は持続不可能だった。なぜ不可能なのだろう?

乱暴に言えば、土とは岩石が風化して細粒となったものに、動植物の死骸の有機物が混入したものだ。細かい礫にも植物の体を構成するカリウムやリンが含まれているかもしれない。

乱暴に言えば、土とは岩石が風化して細粒となったものに、動植物の死骸の有機物が混入したものだ。細かい礫にも植物の体を構成するカリウムやリンが含まれているかもしれない。

そして植物は太陽エネルギーを利用して、土に含まれた有機物や必須元素を吸収し、己の体を作り花を咲かせ結実して子孫を残す。その構成体はやがて朽ち土壌に戻る。捕食者である動物を含めたこのサイクルがクローズしていれば、その生態系は持続するはずだ。

農業とはこのクローズしていたサイクルを切り裂き、構成体や果実を系外に取り去ることになる。人間が食べてもその排せつ物が元の土地に戻れば元素はリサイクルするはずだが、多くの場合食されたものは元に還らない。つまり畑の土から植物体(バイオマス)を構成する元素を継続的に取り除く行為である。

もうひとつ、雨水が足りず、地下水を灌漑した場合、地下水が蒸発することにより、それに溶けていた塩類が畑に累積していく。雨水は蒸留水だから塩分を含まない。

注:塩類とは酸の水素原子を金属で置換するか、塩基の水酸基を酸基で置換してできる化合物のこと。

その結果、農地は塩分が蓄積し、また植物体を構成する必須元素がどんどん減少していく。その結果、新たに開墾した畑や焼き畑は、数年間は農産物が取れるが、それ以降急速に収穫が減っていく。そして塩分濃度が高まると植物は生育できなくなる。

塩害のメカニズムを簡単に言えば浸透圧の問題らしい。

エジプトのナイルのデルタでは、洪水が塩分を流し去り同時に上流地域からの有機物を補給してくれる。

エジプトのナイルのデルタでは、洪水が塩分を流し去り同時に上流地域からの有機物を補給してくれる。

水田も条件は同じで、俗に持続可能な農業は水田だけともいわれる。

言い換えるとほとんどの農業は持続可能ではない。肥料をやり水をやりPHを管理し、人間が土地の成分を一定に保たなければ農業は続かない。

更に言えば、畑の土は時とともに細粒化していき、農業に適さなくなるという。もちろん他所から土を入れ替えればよいが、抜本的には地形輪廻のサイクルが回らなければならな

ここでの結論は「農業は持続不可能」ということでよろしいか?

産業革命以後が持続不可能なのはもちろん、産業革命前も持続不可能、農業も持続不可能となった。更に歴史をさかのぼればどうだろうか?

「持続可能社会は原始社会だけだ」という言葉がある。原始社会って何だとなるが、人類の誕生から、文字・金属器・都市・国家などで代表される古代文明が興るまでの期間をそう呼ぶらしい。原始社会ニヤリイコール石器時代である。

人類をホモ・サピエンスとすると原始社会の始まりは20万年前、その終わりは最古の古代文明が発祥した紀元前5000年頃、つまりこの間の約19万年間が原始社会ということになる。というと原始社会でないのはつい最近の7,000年くらい、人間の歴史のほとんどが原始社会ということになる。

もちろん原始社会が、いつからいつまでというのは国によって異なる。20世紀まで石器時代だった地域もある。

|

左図は模式図で、実際の原始社会は縦方向の95%以上、人類の歴史のほとんどを占める。 正確には原始社会が全体の95%で、農耕社会から情報化社会までたったの5%だ。 年代の右に原始時代開始時を0時に現代を24時にした時刻を書いてみた。時代・時代の長さのイメージがわかるでしょ?  |

私は中学の歴史で、弥生時代に稲作が始まったと習った。現在では縄文時代中期か末期には稲作をしていたと考えられている。となると縄文初期は原始社会であったといえよう。

では縄文中期までの生活様式をしていたら持続可能だったのだろうか?

ちょっと待ってください。

なぜ狩猟採集していた縄文人は稲作を始めたのでしょうか?

農耕そのものは2万年くらい前に行った跡がメソポタミアでは見つかっている。農耕革命はBC.8000年、今から1万年前と言われている。となるとなぜ2万年前に農業が発明されたとき広まらなかったのか?

農耕そのものは2万年くらい前に行った跡がメソポタミアでは見つかっている。農耕革命はBC.8000年、今から1万年前と言われている。となるとなぜ2万年前に農業が発明されたとき広まらなかったのか?

注:農耕革命はBC.8000年とかBC.1万年とか諸説あるが、その違いは現在の話に影響はない。

狩猟社会というのは獲物を狩る、草木の実りを採るという暮らしである。獲物がいつ見つかるかわからない、実りの季節は短くそれ以外は何も得られない、そんな状況であれば狩猟社会は成り立ちません。確かに獲物が見つからない日もあるかもしれない、果実を得られない時もあるかもしれない。しかし概ね食料がゲットできるという状況にあるから狩猟を行っているわけだ。

狩猟や採集で暮らせるなら、わざわざ田畑を耕して農作物を育てることはない。だって考えてごらんなさい。苗を育て田植えをし、草取りをし、害虫の駆除をして稲刈りするよりも、稲刈りだけで済むほうが楽だ。

動物だって、家畜なら種付けして子供から世話をして病気になれば手当してやっと食糧になる。それより野生で大きくなったものを仕留めるだけのほうが楽なのは明白だ。

食糧を備蓄すれば生活が安定するという反論は、安定して獲物や果実が手に入る状況ならそもそもが生活が安定しているはずだと否定される。

現在では、農耕革命まで農業をしなかったのは、農業しなくても暮らしていけたからだと考えられている

これは日本だけでなく世界的な考えだ。

そして狩猟で暮らしていけなくなった理由は、気候変動だというのが定説だ。

となるとどういうことになるだろう?

現代文明のように化石エネルギーや地下資源を野放図に使いつぶしていない意味では持続可能であるが、気候が変わって狩猟生活が継続できなくなったという意味では持続できなかった。

結果から言えば、石器時代は持続可能でなかったのだ。

ところで持続可能の定義とは何だろうか?

公というか公式な定義はブルントラントの報告書「我ら共有の未来」にある「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たす経済」というものしかない。とりあえずこれを使おう。

産業革命以前のわずかな金属を使い農業を営んでいた文明は、資源の枯渇という問題があり、進歩がなくても、気候が変わらなくても持続不可能といえるだろう。

石器時代の狩猟生活は気候変動に対応できず「現在の世代の生存」を満たせず生活様式を変えたわけだから持続可能ではなかった。

だが人間は今も生きているわけだから、「狩猟生活から農耕生活」に転換したのは、人間が生存するため、すなわち持続可能のためであったともいえる。

ブルントラントの報告書の持続可能の定義にも「ニーズを満たす」とはあるが「生活様式を変えず」とは書いてない。

人間は自然界では小さきものだから、自然と争うなど無理だ。自然に合わせて生きていくのが最善ではなかろうか?

エネルギーが枯渇するなら、それに合わせた生き方をするしかない。それは自然エネルギーを使うとか現有の金属資源を有効活用するというような中途半端な持続可能ではなく、所与の条件において最適な生活様式を選択するしかないのではないか。

高度な機械や社会制度を放棄するなら、高等数学を知らなくても立派な肉体、良い視力を持つ者が適者だろう。そのときは数学も哲学も放棄して良いはずだ。そういう割り切りをして環境変化に適応する、子孫を教育をすることを考えたほうがいい。

実は私のアイデアではない。原俊彦という方がそういう意図の本を書いている

![]() 本日の要約

本日の要約

持続可能を再定義すべきだ。人類は永続しなければならないことはアプリオリな命題である。まさか人間は滅亡してよいとか滅亡すべきという考えはないだろう。もしそういう発想をする人がいても、それを他人に強要すべきことではない。

しかし永続するにも多様な選択肢があり、どれが最適かを吟味すべきだ。現在の文明、生活様式、価値観を保守するのもある。与えられたリソースを踏まえて原始人に還るという考えもある。動物と同じレベルで種を生き延びさせることに価値を見出さないかもしれない。

ここはダーウィンの「強い者が生き延びたのではない。変化に適応したものが生き延びた

妄想を進めると、人類は地球においては持続不可能であるから、一定レベルに到達したら、地球を捨てて次に住む幼年期の地球を探し、それをテラフォーミングして文明を築き、そこを使いつぶしたら次なる地球と渡り歩く生き方であっても持続可能といえよう。

ひょっとして、我々のご先祖は遥かなる昔に地球にやってきて、シアノバクテリアを撒いたのかもしれない。

おひまなら以前書いたこちらもお読みください。17年の間に私が進歩したかどうか?

私は自分が全く成長していないと思います。言い換えると17年前に完成していたんでしょうか?

・持続可能性

・持続可能性なんてない

・持続可能性 2

注1 |

近隣十市の市立図書館の蔵書検索をしてみた(2021.04.13)。 蔵書ありが五市、なしが五市だった。 ・蔵書あり…浦安市、佐倉市、千葉市、松戸市、八千代市 ・蔵書なし…市川市、鎌ヶ谷市、習志野市、船橋市、四街道市 | 注2 |

注3 | ||

注4 | ||

注5 | ||

注6 | ||

注7 | ||

注8 | ||

注9 | ||

注10 |

「鋼の時代」、中沢護人、岩波新書、1964 | |

注11 |

「森林飽和」太田猛夫、NHK出版、2012 | |

注12 |

「草地と日本人」須賀丈也、築地出版、2012 | |

注13 |

「土とは何だろうか?」久馬一剛、京都大学学術出版会、2005 | |

注14 | ||

注15 |

「狩猟採集から農耕社会へ」、原 俊彦、勉誠出版、2000 | |

注16 |

かって小泉首相がダーウィンの言葉として引用していた。ダーウィンが語ったのではないという説もある。 |

うそ800の目次にもどる