*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ISO審査で、あるがまま見せる方針としたからには、はっきり言ってすることがない。審査員に力量があるならば、その審査結果は実際の会社の仕組みと運用が全うであるか否かの判定である。どんな結果であろうと異議をいうこともない。

異議があるなら審査員の力量がない場合だけだろう。正直言えば、その可能性は大きそうだ。

そして力量のない審査員が来る可能性も大きい。そのときまともな審査にするには審査を受ける者の力量というか、相手の意図をくみ取る能力だろう。お金を払うほうがそこまで心配するのもどうかとは思うが……

そのためには審査を受ける側のコミュニケーション能力が高くなければという声があり、ISO担当が各部門を一巡して練習と力量確認をすることにした。審査員役はアメリアと佐久間である。

今日の訪問先は本社資材部である。練習ということで出席者はISO審査時に対応する資材部次長の清田と課長の伊関である。

工場の資材部は製造のための部品や材料の調達をするのがお仕事であるが、本社資材部は物を買う部門ではない。本社資材部は市況や部品や材料の動向を調べて工場への情報提供するとか、工場の資材部の効率化指導、また資材部要員の教育や育成を行う、資材活動の本部というか司令塔なのである。

|

|

|||

| 清田次長 | 伊関課長 | 佐久間 | アメリア | |

| 資材部のメンバー | 生産技術本部のメンバー | |||

![]() 「本日はご対応ありがとうございます。今日は環境マネジメントの審査になりますので、おたくの部門と環境の関わりという観点でいろいろお聞きしたいと思います。

「本日はご対応ありがとうございます。今日は環境マネジメントの審査になりますので、おたくの部門と環境の関わりという観点でいろいろお聞きしたいと思います。

まず資材部といいますと、昨今はグリーン調達が重要かと思いますが、お宅ではそれについてどのようなアクションをとっているのでしょうか?」

「グリーン調達が始まったのは、21世紀の初めだったと思います。最初はどの会社でも調達先が環境に良いことをしているかどうかを調べよう、していなければしてほしいという考えだったと思います」

![]() 「ということは、昔と今は違うということですか?」

「ということは、昔と今は違うということですか?」

「ここ10年でだいぶ変わりましたね」

![]() 「ぜひそのいきさつをお聞きしたいですね」

「ぜひそのいきさつをお聞きしたいですね」

「グリーン調達が始まったときですか、懐かしいなあ〜。当時は環境なんて言っても何もわかりません。経団連が環境自主行動計画なんて出したのは1993年かな? その後ISO14001が1997年頃から立ち上がりましたが、環境といっても何をどうするのか全く見当もつきません。

今振り返ると右往左往していた自分を殴りたいですね、アハハ」

| 🎤 |

まず最初は取引先の環境活動の調査から始まりました。環境に良いこと、例えば再生紙の利用とか環境教育をしているかとか、アンケート調査したわけです。部長の言うようにまさに右往左往です。我々ばかりでなくどの会社も同じでした。

すぐに調査だけでなく、環境方針を作れとか、ISO認証をしろとか要求するようになりました。

でも購買の仕事は良い品を安くタイムリーに調達するということであり、調達先が環境活動をするとかISO認証することが目的じゃありません。

あっ、もちろん現在では違法とか事故多発の企業がダメなことはもちろん、年少者労働とか不道徳な企業は社会的に叩かれますし、そういったところと取引しているとボイコットされたりします。でもそれは事業継続の条件であって目的とは違います。

もうひとつ忘れてはいけないことは、ISO認証は状況証拠にすぎず、必要条件でも十分条件でもないのです。事故を起こさない違反をしない企業とISO認証企業はイコールではない。いやイコールどころか因果関係などないのかもしれません。

ともかくグリーン調達を始めて数年経つと、本当に求めるものはそんなものじゃないとわかってきました。

それと黒船というか大きな出来事として、欧州の

注:RoHSやREACHの説明は登場人物伊関課長の話ですから、正確には調べること。

同様にISO14001は1996年登場ですが、認証は1997年からです。

欧州の化学物質規制でグリーン調達は大きく舵を切りました。ISO認証とか環境活動とかではなく、化学物質管理をしているか否かということがグリーン調達の主たる要求になったのです。

つまり当たり前ですが、役に立つかどうか

「最後は俺が締めよう。法規制といっても今までの多くは製品仕様が規制に適合しているかということがほとんどでしたが、REACHでは製品の中身まで適合していることが要求され、部品・材料や製造時に含まれるものまで要求される、それができる体制かどうかということの確認がグリーン調達の要求事項のメインになってきたということです」

![]() 「そういう流れがあったとして、御社のグリーン調達の要求事項は変わってきたということですか?」

「そういう流れがあったとして、御社のグリーン調達の要求事項は変わってきたということですか?」

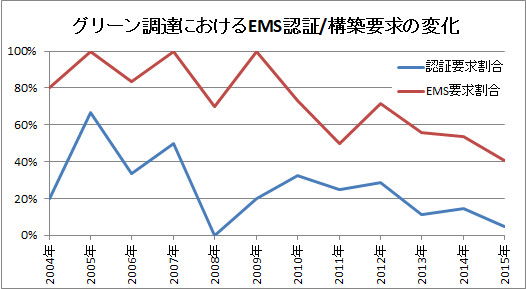

「そうです。20世紀末から今世紀初めのグリーン調達要求は意味のないことでしたが、2008年頃から具体的かつ現実的な化学物質管理の要求と変化してきました。

このグラフを見るとマネジメントシステムの要求がどんどんと減ってきているのがお判りでしょう。その代わりに含有化学物質の把握状況とか、使用規制されているものを含有していないことを確認することが要求されるようになりました」

このグラフは2016年に作成した。ちょうどこの物語が2016年だからぴったりだ。

このグラフは2016年に作成した。ちょうどこの物語が2016年だからぴったりだ。

2010年以降、マネジメントシステム要求が大きく減っているのがわかる。

2022年までのグラフは「ISO認証ビジネス」にある。

「考え方ですが、RoHSやREACHの登場によって、化学物質管理のマネジメントシステムを要求したともいえます。言い方を変えればISO14001のマネジメントシステム要求は曖昧模糊で役に立たないから、せめて化学物質管理のマネジメントシステムをしっかりしてくれということでしょうか」

「私もそう思います。今後、化学物質管理以外でも規制ができれば、例えば物理的な安全とかが現れればそれ対応のマネジメントシステムを要求するようになるでしょうね。となるとISO14001のような一般的なものは無用となるのか」

「私は素人ですがエネルギー管理マネジメントシステムというのがありましたね。あれは省エネにISO14001は力不足ということでしょうね」

![]() 「清田次長のご意見に同意です。私は工場でエネルギー管理をしてましたが、エネルギー管理のISOが必要ならISO14001の存在意義はなんだとなりますね。

「清田次長のご意見に同意です。私は工場でエネルギー管理をしてましたが、エネルギー管理のISOが必要ならISO14001の存在意義はなんだとなりますね。

いや本音を言うとISO50001の存在意義なんてないと思いますね。あれはISO規格の売り上げが目的じゃないのかな」

![]() 「本題に戻りましょう……グリーン調達という名前は変わらなくても内容はどんどん進化しているのですね」

「本題に戻りましょう……グリーン調達という名前は変わらなくても内容はどんどん進化しているのですね」

「今はグリーン調達といえば、どのメーカーでも下請けでも何をするかツーカーで通じます。彼らは欧州の規制を知っていますから、我々が要求する理由も内容も理解してくれます。

10年前のグリーン調達要求なんてその意義を理解できなかったでしょう。実を言って私も理解できませんでしたけど アハハ」

![]() 「調達先に提示する方法はどのようにしているのでしょう」

「調達先に提示する方法はどのようにしているのでしょう」

「資料を送れば済むというものではありません。グリーン調達基準書は最初に制定した時と、過去2回ほど全面的な変更をしたときは、全国数か所でお取引様を集めて説明会を行いました。

それ以降、初めて取引する会社に対しては、訪問して向こうの担当部門への説明、そして製造現場での管理、類似品との識別、倉庫管理、出荷管理、帳票と現物の管理など…」

「伊関課長、口だけでなくバックデータを見せて話をしなさいよ」

「ああ、すみません。

ここに取引先ごとにファイルしておりまして、これが説明、現場点検、不具合の打ち合わせと対策の議事録、是正フォローなど……まあこのようにしております」

![]() 「全調達先が対象になるのですか?」

「全調達先が対象になるのですか?」

「始まりは欧州向けだけでしたが、それに合わせて環境省も動きましたし我々も取引先も似たようなものを扱っていますから、今はもう国内向けもその他も全部REACH対応になってきています」

![]() 「なるほど……化学物質管理の監査も必要になると思いますが、調達先の品質監査に合わせているのでしょうか? それとも品質監査に含めているのですか?」

「なるほど……化学物質管理の監査も必要になると思いますが、調達先の品質監査に合わせているのでしょうか? それとも品質監査に含めているのですか?」

「元から調達先に対して品質監査をしていましたし、その中に工程管理という項目がありますので、そこにREACH対応を加味したということですね。

以前から取引先にマネジメントシステム要求をしていたわけですから、大きくは変わったわけではありません」

![]() 「言い換えれば以前から品質監査をしていたところは、マネジメントシステムを要求していたところだけでしょう。そういう意味では品質監査をする対象が増えたのでしょうか?」

「言い換えれば以前から品質監査をしていたところは、マネジメントシステムを要求していたところだけでしょう。そういう意味では品質監査をする対象が増えたのでしょうか?」

「おっしゃるようにメーカー標準品を購入しているところは監査対象外ですし、また単純で検査だけで合否判定ができるもの、そして品質レベルが悪くないところまでは品質監査をしていませんでした。

そういう意味では品質監査というか工場監査をする対象が増えましたね。あのう〜、監査の人員とか体制の強化ということを心配されているなら、それは我々ではなく工場では品質管理課、その指導は本社の品質保証部が担当ですが、我々のほうからREACH対応としての体制強化を……ええと2008年頃に要請しております。当然その対応をされていると聞いております」

![]() 「ええと、予行演習はもう十分と思います。聞く方は資材部が環境に関わることについてどのようにしているかを聞いてきます。

「ええと、予行演習はもう十分と思います。聞く方は資材部が環境に関わることについてどのようにしているかを聞いてきます。

早い話、聞き手はしっかりやっているという確信を得たいわけで、環境と関わることにはどのようなことがあるのか、それらについての仕事の手順を決めているか、実行しているかということを、証拠、つまり会社の規則とか業務の手順書があるか、その通り実行していることを議事録とかやりとりのレターやメールなどを見せて、ルール通りしていると説明できれば良いです。

今回は練習でしたが、本番ならグリーン調達基準書の見直し過程を、当時の議事録とかドラフトなどを示して説明してくれたらよかったと思います」

![]() 「あのう〜、今回はもちろん練習だからグリーン調達限定になってしまいましたが、資材が環境と関わることとしては、化学物質管理以外にも輸送の改善とかサプライチェーン全体での生産効率化とか仕掛や在庫削減とか改善されていると思います。そういう計画や実行状況などを宣伝したらよいと思いますね」

「あのう〜、今回はもちろん練習だからグリーン調達限定になってしまいましたが、資材が環境と関わることとしては、化学物質管理以外にも輸送の改善とかサプライチェーン全体での生産効率化とか仕掛や在庫削減とか改善されていると思います。そういう計画や実行状況などを宣伝したらよいと思いますね」

「伊関課長、そういうのはいろいろあるだろう。全社統一購買も実施できたし」

「本番に備えて資料を用意しておきましょう。その場ですぐには頭に浮かびませんから」

![]() 「みなさん海千山千ですから安心していますが、審査員がわからない言葉とか意図がつかめないときは、躊躇なく質問してくださいね。こちらがお金を払って点検を依頼している客ということをくれぐれもお忘れなく」

「みなさん海千山千ですから安心していますが、審査員がわからない言葉とか意図がつかめないときは、躊躇なく質問してくださいね。こちらがお金を払って点検を依頼している客ということをくれぐれもお忘れなく」

「大船に乗ったつもりで任せてください」

「プッ」😙

伊関課長が吹き出した。

今日は営業本部である。今回は審査員役を佐久間が、アドバイザー役をアメリアが務める。

営業本部とは営業部ではない。では本社資材部のように工場の営業部を統括する部門かというと、そうでもない。

スラッシュ電機に限らず、現在の大手企業は事業本部あるいは社内カンパニーという形態が多い。これは事業(製品)ごとにある程度独立した組織にして、それぞれが独自に意思決定し事業を推進していく。

このときそれぞれの営業部は事業部の意思で動くわけで、会社全体の営業部(s)を統括する組織は存在しない。しかし営業という職はひとつのプロフェッション(専門職)であり、その戦略や手法あるいは関係法規性などを横通しして教育などの支援をする部門を作ることが多く、スラッシュ電機ではこれを営業本部と名付けている。

営業本部長は執行役だから当然顔を出さない。ISO審査で対応するのは管理部長の川島と西山である。川島部長は山内参与と同等の工場長クラス、西山は肩書はないが部長級だろう。本社は偉い人が多いと佐久間はため息をつく。彼らの賃金は工場が稼いでいるのだ。

|

|

|

|

|

| 川島部長 | 西山 | 佐久間 | アメリア | |

| 営業本部のメンバー | 生産技術本部のメンバー | |||

![]() 「本日はISO審査の練習ということでよろしくお願いします。何を聞かれているか分からないとか、どういう回答をすればよいのか迷ったら気兼ねなく質問してください。

「本日はISO審査の練習ということでよろしくお願いします。何を聞かれているか分からないとか、どういう回答をすればよいのか迷ったら気兼ねなく質問してください。

基本的に営業本部の仕事で環境に関わることは何かから始まって、それにどう対応しているかをお聞きします。最初の段階で環境に関わらないとなったら、それでインタビューはおしまいです」

![]() 「それじゃうちは全然環境に関わらないよ、なあ、西山さん」

「それじゃうちは全然環境に関わらないよ、なあ、西山さん」

![]() 「川島部長、そういうスタンスでは困りますわ。ええと環境マニュアルを読みますと営業本部は当社の製品の分野において環境に関わる情報の収集、同業他社の環境対応状況などを収集し、各事業本部の営業部署に提供するとあります。

「川島部長、そういうスタンスでは困りますわ。ええと環境マニュアルを読みますと営業本部は当社の製品の分野において環境に関わる情報の収集、同業他社の環境対応状況などを収集し、各事業本部の営業部署に提供するとあります。

また法規制の項目では、国内外の当社製品に関わる法規制についての情報の収集に努め、それを各事業本部の営業部署に提供するとなっています」

![]() 「おおっと、そうだったか。具体例を挙げられるともっとあるような気がしてきたな」

「おおっと、そうだったか。具体例を挙げられるともっとあるような気がしてきたな」

![]() 「もちろんです。先ほどの逆ですが、各事業本部の営業部署から製品に関する環境情報、環境法規制情報などの収集要請に基づき、国内外の情報収集を行うとありますね」

「もちろんです。先ほどの逆ですが、各事業本部の営業部署から製品に関する環境情報、環境法規制情報などの収集要請に基づき、国内外の情報収集を行うとありますね」

![]() 「かっこいいこと書いてるなあ〜、本当にそんなことしているのか?」

「かっこいいこと書いてるなあ〜、本当にそんなことしているのか?」

![]() 「EUの化学物質規制については、各事業本部で調査するとダブルからと、営業本部が各事業本部の技術や営業と委員会を作って、営業本部が現地の調査会社や弁護士と契約して調査をしてます。まあそれくらいですかね。

「EUの化学物質規制については、各事業本部で調査するとダブルからと、営業本部が各事業本部の技術や営業と委員会を作って、営業本部が現地の調査会社や弁護士と契約して調査をしてます。まあそれくらいですかね。

あと国内の法改正情報は環境に限りませんがうちがまとめて、各事業本部に定期的に情報を流していますね」

![]() 「ああ、そういうのをしてたな。法規制情報だっけか? 質問されたらパッと出てくるようにしてないとまずいね」

「ああ、そういうのをしてたな。法規制情報だっけか? 質問されたらパッと出てくるようにしてないとまずいね」

![]() 「部長さんとか課長さんになると細かいことまでは気が回らないとかあるでしょうから、実務を担当している人に陪席してもらい、バックアップしてもらったらいかがでしょう?」

「部長さんとか課長さんになると細かいことまでは気が回らないとかあるでしょうから、実務を担当している人に陪席してもらい、バックアップしてもらったらいかがでしょう?」

![]() 「私がいるから大丈夫よ、ハハハ」

「私がいるから大丈夫よ、ハハハ」

![]() 「西山さん、頼りにしてますよ」

「西山さん、頼りにしてますよ」

![]() 「今のお話を聞いて、営業本部が環境に関わる大体のことが分かりました。しかし何をするかは分かりましたが、それを誰がどうするのかは会社規則あるいは営業本部の規則に決めているのでしょうか?

「今のお話を聞いて、営業本部が環境に関わる大体のことが分かりました。しかし何をするかは分かりましたが、それを誰がどうするのかは会社規則あるいは営業本部の規則に決めているのでしょうか?

皆知っているとか言っても、人が変わると元の木阿弥ではいけませんので…」

![]() 「おっしゃる通りで……西山さん、そこはどうなっていますかね?」

「おっしゃる通りで……西山さん、そこはどうなっていますかね?」

![]() 「あのう、川島部長さんがすべてを回答することもありませんから、方針とか長期計画などは部長が対応し、文書とか記録は西山さんが対応するとか役割分担をしてもよいでしょう。いちいち川島さんが西山さんに声をかけるのも、ちょっとみっともないと思います」

「あのう、川島部長さんがすべてを回答することもありませんから、方針とか長期計画などは部長が対応し、文書とか記録は西山さんが対応するとか役割分担をしてもよいでしょう。いちいち川島さんが西山さんに声をかけるのも、ちょっとみっともないと思います」

![]() 「いやおっしゃる通りだ。そいじゃ最初の挨拶と営業本部の方針とか計画なら私がして、個々の質問は西山さんが対応するとしよう。西山さん、いいかね?」

「いやおっしゃる通りだ。そいじゃ最初の挨拶と営業本部の方針とか計画なら私がして、個々の質問は西山さんが対応するとしよう。西山さん、いいかね?」

![]() 「そのようにいたしましょう。

「そのようにいたしましょう。

ええと佐久間さんのご質問ですが、まず最初の環境情報の収集と提供ですが、実を言いまして環境に特化した定めではございません。当社の事業分野ごとに国内外の同業他社の開発、新製品、事故、回収などの情報をいくつかの調査機関と契約しております。その報告書を各事業本部に定期的に送っております。もちろん緊急あるいは重大なものは即対応し、必要なら会議などを開きます。

そのルールは営業情報管理規則にありまして……このようになっています」

西山はわざわざ持ち込んでいたノートパソコンで、イントラネットの該当文書を開き佐久間に見せる。

![]() 「各事業本部それぞれ製品情報を調査したらよいように思いますが、何か理由があるのですか?」

「各事業本部それぞれ製品情報を調査したらよいように思いますが、何か理由があるのですか?」

![]() 「調査会社と個々に契約を結ぶよりまとめてのほうが安くつきますし、事業本部と製品が固定しているわけでもなく、事業本部そのものも数年単位で合併とか分離独立もありますので今の形があるわけです」

「調査会社と個々に契約を結ぶよりまとめてのほうが安くつきますし、事業本部と製品が固定しているわけでもなく、事業本部そのものも数年単位で合併とか分離独立もありますので今の形があるわけです」

![]() 「なるほど、良く分かりました。

「なるほど、良く分かりました。

それでは調査報告についての過去1年くらいを見せてください」

![]() 「ええと、それでは話は変わりますが、事務所のごみの分別はいかがになっているのでしょう」

「ええと、それでは話は変わりますが、事務所のごみの分別はいかがになっているのでしょう」

![]() 「総務部から『本社ビルごみ分別表』というのが配布されていまして、改定版が配布されたときに事務所内回覧をしたのちに、

「総務部から『本社ビルごみ分別表』というのが配布されていまして、改定版が配布されたときに事務所内回覧をしたのちに、

掲示板に貼り付けてあります。

掲示板に貼り付けてあります。

紙くずや包装材など燃えるものは各自のごみ箱で良いですが、燃えないものやマウスなど悩むようなものは各課の庶務担当に聞きなさいとしています。庶務担当には詳細な分別表を配布しておりまして、それに従っております。

それは規則で決めていたっけか?、西山さん」

![]() 「そこまでは決めていません。分別表に限らず他部門からの通知は所属員を回覧したのちに掲示板に貼り付ける。内容により期限を決め、ルールとして運用するものは継続掲示すると本社のルールで決まっています。

「そこまでは決めていません。分別表に限らず他部門からの通知は所属員を回覧したのちに掲示板に貼り付ける。内容により期限を決め、ルールとして運用するものは継続掲示すると本社のルールで決まっています。

もっともイントラネットの総務部のところにごみの処理方法が載っています」

![]() 「ええと事務所から出るごみでなく、展示会とか会議でプレゼン用のオブジェとか看板などを使ったりしませんか?」

「ええと事務所から出るごみでなく、展示会とか会議でプレゼン用のオブジェとか看板などを使ったりしませんか?」

![]() 「私どもが主催する会議では資料配布はありますが、展示会などは事業本部が行いますので、営業本部では該当はないと思います。

「私どもが主催する会議では資料配布はありますが、展示会などは事業本部が行いますので、営業本部では該当はないと思います。

会議ではありませんが、営業マンに配るマニュアルとか法規制の資料などを大量に印刷したりはありますね。多めに作りますので新版がでると毎回多少は廃棄するものがあります。

高度な秘密ではありませんが、外部に出すべきではないので総務に焼却あるいは種皮契約をした再生紙業者に委託するように文書でお願いしています。その運用は営業本部の規則で……このように決めています」

![]() 「それじゃ、練習は合格ということで終わりましょう。アメリアさんから何かコメントありますか?」

「それじゃ、練習は合格ということで終わりましょう。アメリアさんから何かコメントありますか?」

![]() 「営業というと他の事務職と違い、ルールにとらわれないとか臨機応変と認識されていると思います。仕事にはすべて手順や基準が決まっていることを説明してもらえたらISO的には優等生でしょうね」

「営業というと他の事務職と違い、ルールにとらわれないとか臨機応変と認識されていると思います。仕事にはすべて手順や基準が決まっていることを説明してもらえたらISO的には優等生でしょうね」

![]() 「確かにそういう印象を持たれていると思います。我々、営業本部は実際のビジネスをしているわけではありませんが、そういうニュアンスを出すようにしましょう」

「確かにそういう印象を持たれていると思います。我々、営業本部は実際のビジネスをしているわけではありませんが、そういうニュアンスを出すようにしましょう」

事務所に帰ってきて打ち合わせ場で、佐久間、アメリア、磯原でコーヒーを飲みながら雑談をする。

![]() 「どうですか、インタビューの練習は?」

「どうですか、インタビューの練習は?」

![]()

「前回の総務は審査対応がどうこうより、担当者も課長も自分の部署の実態を知らないのが問題ですね。

「前回の総務は審査対応がどうこうより、担当者も課長も自分の部署の実態を知らないのが問題ですね。

今回練習した部門は、当たり前でしょうけど、管理者が実態を知っているからそれなりに回答できます。あれなら問題ないでしょう」

![]() 「私は総務のときには出てませんけど、総務課長も山本さんもコミュニケーションが得意じゃないようです。

「私は総務のときには出てませんけど、総務課長も山本さんもコミュニケーションが得意じゃないようです。

キヨちゃんのように如才ない人なら、何があっても臨機応変に対処できるでしょう」

![]() 「コミュケーションが不得意な人でもできる仕事なんだろう」

「コミュケーションが不得意な人でもできる仕事なんだろう」

![]() 「まあまあ、環境部門も掃きだめと言われてますから、人のことは言えません」

「まあまあ、環境部門も掃きだめと言われてますから、人のことは言えません」

![]() 「そりゃそーだ、アハハハ」

「そりゃそーだ、アハハハ」

![]() 本日の気づき

本日の気づき

審査対応ってコミュニケーションの能力次第という気がしますね。もちろんそれは審査を受ける側だけでなく、審査する人のコミュニケーション能力が大きな影響があります。

私は審査員になる人はコミュニケーション能力がなければならないと思います。

って、そんなこと昔からISO19011に書いてありましたよ。

|

・倫理的であること

・心が広い

・外交的であること

・観察力があること

・知覚が鋭い

・適応性がある

・粘り強い

・決断力がある

・自律的である

この9条件を満たしている審査員なんて……いるものだろうか?

私の現役時代のことだが、ある会合で某認証機関の幹部が「ISO19011を満たした審査員なんていないよ」と語っていた。まあそれが本音だろう。

えっ! 私ですか? まあ、粘り強いだけは合格かな?

| <<前の話 | 次の話>> | 目次 |

うそ800の目次に戻る

ISO 3G目次に戻る

|