10年前、有益な環境側面なんて都市伝説があった。今はもうそんなことを語る審査員もいないだろうと思っていた。ところが最近いただいた複数の同志からのメールに、2020年の審査で有益な環境側面を把握しているか聞かれたとある。

オイオイ、今でもかよ!? まさにISOの亡霊だなと苦笑いした。

私は過去何度も、有益な環境側面を語っている認証機関や研修機関が、いかほどあるか調べてウェブに載せていた。

だが2018年を最後にそれ以降していない。何年経とうと有益な環境側面を唱える認証機関がありそれを教える審査員研修機関があるのをみると、これはもう論理でなく信仰だと思ったからだ。

信仰を変えさせることは神にもできない。

ということで有益な環境側面については、もうしょうがないとさじを投げたわけだ。だがこのたび同志から有益な環境側面について論じよと、大学入試の小論文を要請されたのでひとつ文をひねる。

まず有益な環境側面というもの、そしてそれが存在しないことを説明する。

環境側面とはISO14001:2015の定義によると、

【3.2.2 環境側面】

環境と相互に作用する、又は相互に作用する可能性のある、組織の活動又は製品又はサービスの要素。

【3.2.4 環境影響】

有害か有益を問わず、全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる、環境に対する変化。

ISO14001規格では過去より有害な環境側面も有益な環境側面が定義されたこともなく、本文に記されたこともない。規格では、環境影響が起きないように環境側面に関する手順を作ってしっかり管理しなさいとあるだけだ。

規格の考えは、通常の環境影響は受容する、いや受容してもらうのが前提なんだね。

そして環境影響に異常が起きないよう発生源である環境側面を管理するのです。

そして環境影響に異常が起きないよう発生源である環境側面を管理するのです。

環境影響を緩和しろというのは緊急事態のみだ。緊急事態では環境側面の管理なんて言ってられないから、とにかく有害な環境影響をなんとかしろというわけだ。

現実には緊急事態においては緩和処置より人命の安全確保が最優先だろうが、それについては書いてない。それとも死傷者も環境影響に含まれるのかもしれない。

ISO14001規格で環境側面についての記述を読めば、有益な環境側面というものはない。ISO規格は聖書と同じく行間を読むことはない。文字で書かれてないものはないのだ。

実を言って「有益な環境側面などない」と語っているのは野にいる私だけでなく、偉大なるISO14001の伝道者 寺田博さんが講演会で語っている。だから私も自信を持って言える。

それと有益な環境側面という概念は日本国内でのみ通用するようだ。元同僚でイギリスの工場 ![]() で 管理責任者だった人と、タイの工場

で 管理責任者だった人と、タイの工場 ![]() にいた知人に聞いたことがあるが、「なんだ、それ?」と返された。ふたりとも有益な環境側面とかプラスの環境側面なんて聞いたことがないという。

にいた知人に聞いたことがあるが、「なんだ、それ?」と返された。ふたりとも有益な環境側面とかプラスの環境側面なんて聞いたことがないという。

ついでにいえばイギリスにいた男は「なものありえないだろう」と笑った。

おっと重大なことを忘れていた。

私は有益な環境側面があると語っても、それが犯罪だとか道徳に反するなんて考えていない。我が愛しきダメ憲法は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と語っています。でもね公共の福祉に反してはダメなんですよ。

だからISO審査において、有益な環境側面を把握していることを要求し、それをしていないとき不適合とすることは、犯罪とは言わないが重大な審査契約違反であると断言する。

私が入手した複数の認証機関……それには有益な環境側面があると語っている認証機関もある……の顧客との審査契約書をみれば、「ISO○○○○規格:JISQ○○○○規格および関連する審査規格に基づいて審査を行い、適合の場合認証する」と記述してある。

|

ありもしない要求事項をシレッと加えて審査して不適合を出すのは詐欺と違いますか?(もし詐欺にあたるなら犯罪だな)

だから私は有益な環境側面があると語っている認証機関や審査員がいる限り、その悪を糾弾することを止めない。

ISO審査とはISO規格に書いてあるshallのついている要求事項を満たしているか否かを調査し、満たしているときは認証機関の幹部に認証してもよいと報告することである。細かいことだが認証を決定するのは認証機関であり、審査員ではない。もちろん審査に来たのが認証機関の取締役なら「御社を認証します」と語っても間違いではない。

有益な環境側面という用語がないのだから要求もなく、審査において調査することはありえないわけであるが……2000年頃にどこかの審査員が「有益な環境側面」なる妄想を語りそれが蔓延し、多数の企業で悲喜劇を生んだ。その流行はCOVID19ほどではないが、恐ろしいパンデミックをもたらした。日本限定だけど、

病名? 考えてなかったけど【有益な環境側面症候群】とでもしておこう。これはマスクをしても、アルコール消毒をしても防げない。

そんなアホな思想が20年も流行しているとは笑うしかない。まさに都市伝説である。

おお! 都市伝説の定義からは有益な環境側面は都市伝説とは言えない。だって「実際に起きたように」ではなく、実際に起きたことであり、社会不安の結果ではなく社会不安の原因だから。

本日以降私は考えを改め「有益な環境側面は都市伝説ではない。実在する異常現象である」と話すことにする。いや異常現象ではなく集団ヒステリーかもしれない。

ISO審査においてISO規格要求にないことを要求したり不適合にすることは、ISO17021-1に反している。

規格要求事項に認証機関独自の要求事項を追加することは許されている。ただしその時は、あらかじめ追加される要求事項を書面にして審査を受ける企業に提示し、了解を得ている場合のみだ。了解しないなら審査契約を結ばなければよい。

審査契約は正確には附従契約ではない。企業側が認証機関と交渉して契約書に加除しても何ら問題はない。

注:附従契約または付合契約とは、契約当事者の一方が多数の契約を画一的に迅速に処理するため,あらかじめ一方的に契約条件を定め、契約の相手方は無留保で従うするほかないような実質を有するた契約。

保険、旅行、携帯電話など

そういった付帯条件があるならともかく、なんら事前の同意なくISO規格に反した審査をする認証機関は、認定機関から認定取消なり停止なりの処分を受ける。もちろんそうなる前に指導なり協議なりがあるだろう。しかしいつまでも規格要求にないことを要求するとか、それを根拠に不適合を出すはずがないと信じたい。

私は関連会社が審査を受けるとき認証機関のえらいさんにあって、有益な環境側面はないこと、スコアリング法でないことを問題しないことを条件に依頼したことがある。それは売買契約として当然のことだ。

認証機関は当然提供するサービス向上に努め、規格解釈や審査結果について常時見直しを行いフィードバックをかけると期待する。となると過去20年もの長き間、有益な環境側面語られてきたのは異常である。

なお審査員研修機関は、認定機関による認定ではなく、認定機関が認定した審査員登録機関による承認を受ける。だから有益な環境側面を教えている審査員研修機関があるのは、それを承認した審査員登録機関がおかしいことになる。

実際はどのような原因で有益な環境側面が審査で求められているのだろうか?

規格で有益な環境側面を要求していると教えたなら、審査員研修機関の問題である。

認証機関が有益な環境側面があるという見解なら、認証機関の問題である。そうでなく審査員個人の見解であるなら、監督不十分でこれも認証機関の問題である。

どういう原因なのか私にはわからない。

2020年の現実の審査においていかほど有益な環境側面が求められたのかは私個人では把握できない。以前なら一声かければ100社くらいから情報が入ったものだが、引退した身、そんな影響力はない。

最近、見聞きしたものを下記に示す。

聞いた限りでは有益な環境側面に関する質問には次のようなものだ。

黒文字のリアクションは私の考えだ。

- 有益な環境側面を把握していますか?

有益な環境側面なんてないのだから把握しようがない。

有益な環境側面の定義をおしえてください。どの項番ですか?

- 有益な環境側面と有害な環境側面を区分していますか?

一つの環境側面から有害な環境影響も有益な環境影響も出てますけど?

区分して何か良いことがあるのですか?

- エアコンを扇風機に替えたのは有益な環境側面です。

替える「行為」が環境側面であるはずがない。環境側面を理解しておらぬ未熟者!

その理屈なら扇風機の代わりにうちわにすれば扇風機は有害な環境側面になるのか?

さらに考えを進めると暑さを我慢するのが最良の環境側面なのか?

汗をかくのが最高に有益な環境側面らしい

最近は私の抗議活動のせいか(冗談だ、うそ800はそれほど影響力はない)、有益な環境側面を語る前に一言エクスキューズを語る審査員がいるようだ。

聞いたものでは……

- 「環境影響には有益なものと有害なものがあります。有益な環境影響を出す環境側面を有益な環境側面といいます」

なことないでしょう!ひとつの環境側面からは有益環境影響と有害な環境影響が出ているのだから。

- 「環境影響には有益なものと有害なものがあります。有益な環境影響を有益な環境側面といいます」

えぇぇ! 話の前半は環境影響ですけど、後半は環境側面です! 環境影響イコール環境側面なの? 頭、大丈夫ですか? - 「規格にはありませんが良い影響を与えるものを有益な環境側面といいます」

余計なこと考えなくて良い。「馬鹿の考え休むに似たり」って知らんのか?

ところで有益とか有害って簡単に言わないでください。有益な環境影響とは何かと私は10年も前に考えたことがある。いまだに悟りは開けていない。

有益な環境側面を考える前に、有益な環境影響が存在するのか究明が必要だ。

もっとも環境側面そのものを理解してないって可能性も大きいね、

とにかく有益な環境側面を語る審査員は溢れんばかりではなく、あふれて洪水になり日本企業に多大な害をなしている!

現役時代の私は有益な環境側面に悩まされた。認証機関のエライさんに是正を求めたこともあるがどうにもならなかった。

とりあえず今回も従来と同じ切り口で現状把握をしてみよう。

まずJAB認定の認証機関のウェブサイトに有益な環境側面があるかどうかを見る。

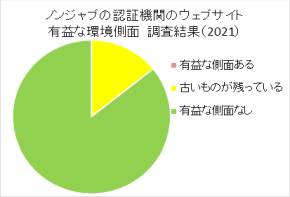

JAB認定だけでなくノンジャブの関係機関についても調査したいところだが、私はノンジャブの一覧表というものを持っていない。とりあえず私が知っているノンジャブやJACBに加盟しているノンジャブのウェブサイトをサルベージした。

但し、ノンジャブの調査は今回が初めてなので、今回調査したJAB認定とノンジャブの2021年の比較のみあげる。

インターネット時代だから、どの認証機関もウェブサイトを開設している。そこに会社情報やイベントその他の宣伝などたくさんのhtmlファイルをアップしている。

googleおじさんは、そこに「有益な環境側面」あるいは「プラスの環境側面」があるかどうかを、アッというまに検索してくれる。とはいえ1社調査するには数分かかる。私は今回認証機関や研修機関90数社調べるのに祝日の半分以上を費やした。バカみたいだ。

なおウェブサイトの検索はすべて2021.02.11に行った。以降の変化は調べていない。

- 認証機関のウェブサイトに有益な環境側面の有無調査

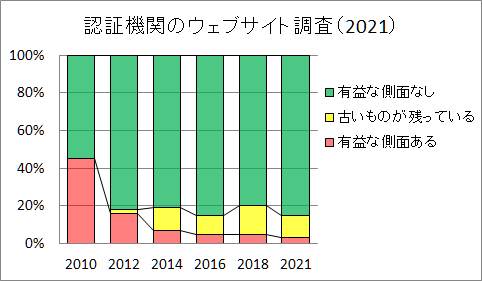

その結果は次の通りである。2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2021年 有益な環境側面がある 45% 16% 7% 5% 5% 3% 古いコンテンツが残っている − 2% 12% 10% 15% 12% 有益な環境側面ない 55% 82% 81% 85% 80% 85% 注1: 2010〜2018のデータは前回調査時のものを転用した。 注2: 「古いコンテンツが残っている」とは前回調査時より以前の日付のコンテンツのこと。前回調査時より増えているときもあるのは、認証機関の増減によるものである。

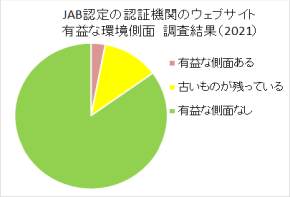

JAB認定の認証機関とノンジャブの比較は下記の通り。

★JAB認定★ ノンジャブ 有益な側面ある 3% 0% 古いコンテンツや顧客の書いたものにある 12% 14% 有益な側面はない 85% 86%

JAB認定もノンジャブも似たようなものだ。

ただ過去からの推移がどうだったのか、今回からだけではわからない。しかし私が多くの知り合いや同業者から聞く限り外資系認証機関は規格にないことを言わないということから考えて、ノンジャブのほとんどが外資系であることからノンジャブは過去から有益な環境側面はないとしていたように思う。

- 審査員研修機関

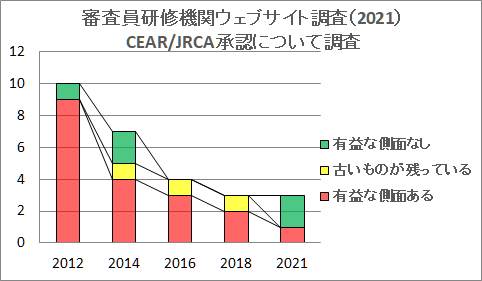

CEAR/JRCA承認のISO14001の審査員研修機関は年ごとに減少しており、現在は3機関しかない。サンプルが少なくパーセントでなく機関数でグラフにした。注:CEAR/JRCAと記載したのは、以前はCEARが承認していたが、2019年からJRCAが事業を継承したことをいう。

2012年 2014年 2016年 2018年 2021年 有益な環境側面がある 9 4 3 2 1 古いコンテンツが残っている − 1 1 1 0 有益な環境側面ない 1 2 0 0 2

研修機関のほうは過去より有益な環境側面があるという見解のところが多数を占めていたが、2021年になって初めて3社中2社と逆転した。

過去より現在まで有益な環境側面があるとする審査員研修機関が認証機関より多いのはなぜだろう?

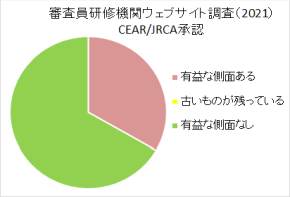

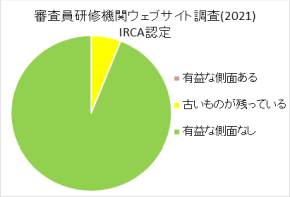

IRCAの認定を受けている審査員研修機関は過去調査していないが今回調査した結果をCEAR/JRCA承認の研修機関と比較した。

差は歴然である。IRCA認定の審査員研修機関の理解は規格通りとみなす。

有益な環境側面があると教えている研修機関の受講者が、異議を呈さなかったのかどうか興味がある。ウェブサイトに有益な環境側面があると記していても、講座ではISO規格から外れた講釈はしなかったのかもしれない。

- まとめ

有益な環境側面があるという見解は過去10年減少を続けている。とはいえ、初めて有益な環境側面が現れてから20年も経過しても、まだ有益な環境側面があると考えている認証機関と審査員登録機関があることに驚く。

ISO審査の基準は規格に則ろこと。審査員の恣意が入り込む余地がないのは当然だ。規格にない要求をあると信じ審査し不適合にしたのは、とんでもないことだ。

認証制度側の責任は大きい。

是正処置の取れない会社や審査員のいうことを、会社が信用すると思うのか?

- 後出し?、ダメ出し?、いやダメ押し!です。

「当認証機関は有益な環境側面があるなどと申したことはありません」とおっしゃるところがあるかもしれない。

10年前にアイソス誌が認証機関にアンケートしており、その中に下記質問があった。(2010年1月号)

■問:有益な環境側面がなければ不適合か?

これにYesと答えた認証機関は44社中20社(45%)、Noは10社(23%)だった。

御社はどちらだったでしょうか?

そのときの結果を知りたい方は ⇒

でもさ、この回答と実際の審査で有益な環境側面を要求したところ及びウェブサイトに有益な環境側面がありますと記しているところと一致してないんだよね。これもISO七不思議というべきだろうか?

![]() 本日の妄想退治

本日の妄想退治

19世紀後半、火星を望遠鏡でのぞいたイタリアの天文学者ジョヴァンニ・スキアパレッリは自分の見たものをcanaliと呼んだ。だがイタリア語でその言葉は運河という意味もあるが峡谷とか筋という意味もあり、彼は運河だと考えたわけではなかった。

canaliは英語でchannelと訳され、それを読んだ人たちが火星には運河があると思い込んだ。そして運河を建設する文明をもつ生物がいるに違いないと考えた。

しかし20世紀の火星探査機は運河に見えたのは錯視だったことを明らかにした。

何の話かって? 有益な環境側面は、火星の運河と同じだと言いたいだけ。

ほんとのことを言えば、UAEの火星探査機が火星の周回軌道に乗り、このところたびたびニュースになっているからね。ところでこの探査機を打ち上げたのはどの国かご存じ? 2020年7月に日本のH2Aが打ち上げたんだよ。

そういえばガリレオがピサの斜塔から大きい砲弾と小さな砲弾を落とした実験で、双方が同時に地面に落下したのを見て、自分の目よりアリストテレスを信じると語った学者がいたとか(実はこれ後世の創作ですけど)

我々は考えることを放棄してはいけない。

参考:「火星の運河」論争とは?、科学エッセイ:ガリレオと物体の落下法則

過去に私が有益な環境側面についた書いたものをあげておく。

私の論に異議ある方の反論を期待する。

但し思い込みや感情論は困るので、証拠や根拠の記述が必須です。

ある製造業の担当者様からお便りを頂きました(2021.02.15)

ISO14001初版から最新版に至るまで、要求事項に有益な環境側面という語句は存在しない。有害な、有益なにかかる名刺は環境影響しかない。有益な環境影響に関する記述は、初版ISO14004の4.2.2の実践の手引きに、“有益か、有害かを問わず”、ISO14001:2008の附属書A.3にも、、“有益か、有害かを問わず”、と明記されています。 ISO14001:2015の6.1.2の注記に、“著しい環境側面は、有害な環境影響(脅威)又は有益な環境影響(機会)に関連するリスクおよび機会をもたらしうる”という意味不明かつ誤解しか生じ得ない注記が入りましたが、いずれにせよ有益な環境側面を特定せよという要求事項は、いまだかつて一度も記されたことはないのです。 あるひとつの環境側面(要因・要素)には、有害・有益どちらの環境影響もありうるので、有害か有益かを問わないし、問うことはナンセンスだよとせっかくISO規格は教えてくれているのに、有害か有益かを問うてしまう認証機関は、ISO17021に不適合(基準外審査の実行)であるのは明白です。と考えるのは自然・普通。 |

ある製造業の担当者様 毎度ありがとうございます。 その当たり前のことが当たり前でないということが異常なことです。 はっきり言って審査員がなんぼのものか(怒) そんなバカなことばかり言っているからISOなんて誰も信用しないのです。 とはいえやはりある人からの情報ですが、JAB認定審査員の立ち合いがあったそうです。そして審査後に認証審査員が有益な環境側面がないことを指摘しなかったことが問題と語ったという話を聞きました。 私自身が見聞きしたことですが、CEAR時代のこと、私が知り合いの会社でい有益な環境側面がないといちゃもんをつけた認証審査員が、CEARの承認審査員をしているのを知って、こんな人が審査員研修機関の審査をしているなら研修機関も有益な環境側面を教えるようになるはずだと脱力したことがあります。 誰が悪いというのではなく、全部悪いように思います。 |

うそ800の目次にもどる