18.02.15

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。

但し引用文献や書籍名はすべて実在のものです。民明書房からの引用はありません。

私の少年時代の1960年頃、お正月の新聞とか少年雑誌には、50年後の暮らしとか、将来こんなものが発明される、なんて記事が載るのは恒例だった。そこにはタクシーが空を飛んでいたり、宇宙で暮らす家庭、トッピな服装とか、そういうものがイラストになっていた。私はそういうのを見て未来を想像して楽しんだ。

しかし、ここ二・三十年そういう予測というか夢物語を見かけない。もう夢を持つ人がいないのか、あるいは今があまりにも素晴らしくて夢を見る必要がなくなったのか、どうなのだろうか?

私は毎週2回は図書館に行っている。たまたま書架を彷徨っていて「百年前の二十世紀」

読んだ感想は、予想が当たったとか現実は違ったということでなく、我々は夢を持たなくなった、想像力を失ってしまったのではないかという思いが強い。変に知識が増え、実現可能性とか、実現したときの法規制とか、費用や効用のメリット・デメリットを考えてしまうせいかもしれない。あるいは共産主義体制が崩壊し東西対決が解消した後も、独裁者は現れ、宗教戦争は続き、非対称戦やテロの発生、環境破壊など悲観的な空気が地球を包んでしまったからだろうか。

でも無邪気に、こんなこといいな♪、できたらいいな♪、と思える心を持たなければ人間じゃないって言ったらおかしいか?

過去200万年の間、人間が生きてきた世界は楽園ではなかった。でも明日は今日より良いと信じて生きてきたのではなかったのか? 明日は今日より悪いと考えたらおしまいだよ。

1916年暮である。今日の午後、伊丹邸に中野中佐と高橋閣下が遊びに来るのだ。接待なら料亭の方が面倒はないが、幸子がお世話になっているからぜひ21世紀の料理と酒を味合わってもらいたいと自宅に招待した。

もっとも伊丹邸に訪問するのは簡単ではない。いやしくも帝族につながっているお方と現職の大蔵大臣閣下である、同僚宅に遊びに行くようなわけにはいかない。事前に警察官が10名ほど来て伊丹邸と近隣の調査、警備体制の検討などしていった。当日は護衛も付いて来るそうだ 幸子は朝から二人の女中にあれこれ指示して張り切っている。伊丹は掃除でもしようかと言うと、そんなことは既に手配済みで、その辺に行って時間をつぶしてこいと言われてしまった。 約束の少し前に、中野中佐はいつもの通り歩いて、高橋閣下は人力車でやって来た。護衛はそれぞれ2名程度だが、実際には私服があちこちにいるのだろう。 幸子は大喜びで二人の外套を脱がせて部屋に案内する。部屋だけは広く二人に床の間を背にして座ってもらう。  外は寒いが、室内は21世紀から持ってきたエアコンで暖房され快適である。

外は寒いが、室内は21世紀から持ってきたエアコンで暖房され快適である。幸子も座って乾杯の後は食べて飲む。幸子が力を入れていただけに、珍しいもの美味しいものてんこ盛りだ。大臣閣下も中野中佐も普段と違い、くったくがない表情をしている。 しかし一通り食べて飲むと、やはりいつもの話題となる。 | |||||

「第一次大戦はどういう塩梅かな?」

| |||||

「伊丹さんの世界と違い、ドイツの一方的な戦いにはなっていません。一番はイギリスへの海上輸送が壊滅状態にならなかったのが大きいです。いずれの時代でも金と物があれば戦いに負けることはありません」

| |||||

「そういえば、我が国が派遣した船団護衛は成果を出したようだな。艦隊は帰国したのか?」

| |||||

「今現在、帰国の途中で太平洋を航海中です。船団護衛派遣と砲弾供給で扶桑国に対する参戦諸国の妬みも少しは減ったことでしょう。 面白いことに、我が艦隊が帰国したとたんに、Uボートの活動が活発になってだいぶ被害が出ているようです」 | |||||

「ほう、ありがたみが分かって良かったのではないか。 それにしてもオーストラリアの我が国嫌いはあいも変わらんな。いったい何が不満なのか」 | |||||

「この世は西洋人が支配すべきなのに我々は有色人種なのに植民地にならない唯一の独立国、しかもオーストラリアを超える工業国だからではないのですか。まして南洋諸島で拮抗していますから」

| |||||

「向こうの世界でもオーストラリアの反日はひどいものです」

| |||||

「ともかく欧州の戦いは、無闇に拡大せずなんとか小康状態を保っています」

| |||||

「毒ガスなど新兵器への対応も素早かったからなあ〜。それも伊丹さんご夫妻のご協力のおかげだ」

| |||||

「それにしても大戦争ですね。既に開戦から2年半、いつになったら講和になるのか」

| |||||

「向こうの世界で第一次大戦は、戦いではなくインフルエンザの大流行で収まりました。実を言って戦争以上の死者がでたのです。こちらでも疫病とか天災で大きな被害とか社会混乱が起きないと終わらないのかもしれません」

| |||||

「そいじゃ積極的にインフルエンザを流行らせるという手もあるのでしょうか」

| |||||

「単純にインフルエンザに罹った人を街に放っても流行はしません。戦争で食料がなく人々が栄養失調になり体力が衰えていたから大流行したのです。ましてや寒くジメジメした塹壕は兵士にとって劣悪な環境でした」

| |||||

「ちょっと待てよ、インフルエンザは欧州だけでなく世界中で流行したのか?」

| |||||

「さようです」

| |||||

「この国でも大流行するのかな?」

| |||||

「さすが大臣閣下、目の付け所が違いますね。おっしゃる通りです。 当時日本の人口は5,500万でしたが、1918年のインフルエンザで48万人の死者が出たと言われています | |||||

「48万!人口の1%近い数だ」

| |||||

「平年の死亡者の5割増しです」

| |||||

「うーん、この国もそうなる恐れがあるのだな」

| |||||

「正直申しましてそうなるでしょう。あと2年後に」

| |||||

「いやはや、酒なんて飲んでいる気分じゃないな」

| |||||

「死者の中には著名人とか皇族もいたのですか?」

| |||||

「皇族では竹田の宮様がお亡くなりになりました。それから私の記憶にあるのは西郷隆盛のご子息で、今、津田沼のドイツ人捕虜収容所長をされている西郷大佐が・・発病して一日二日だったそうです。 この病気は身分も貧富も無関係ですから、亡くなった方は貴族や政治家にもたくさんいらっしゃると思います」 | |||||

「そうですか・・・竹田の宮様はもちろん西郷大佐にも二三度お会いしたことがあります。この世界では無事であれば良いのですが」

| |||||

「個人名は絶対に口外してはならんぞ」

| |||||

しばしの沈黙 | |||||

「伊丹さん、予防はできないのか?」

| |||||

「100年後の21世紀になっても、インフルエンザを予防したり流行を止めたりできるまで科学は進んでいません」

| |||||

「でも、うがいとか手洗いとかマスク、体調管理、発病した人の隔離とか、できることはあるわよ」

| |||||

「伊丹室長、その対策委員会を立ち上げましょう。もちろん医師会にも参加を求めます」

| |||||

「私が変なことを申し上げて気を悪くさせてしまいました」

| |||||

「いや知らないよりはるかに良い。ええと、これから起こるであろう危機はどんなものがあるのかな?」

| |||||

「今申し上げたインフルエンザの大流行の次は、第一次大戦後の不況、これは1920年に始まります。それから1923年の関東大震災、1929年の昭和恐慌、1933年の冷害と凶作、そんなところですか」

| |||||

「10年先はともかく、インフルエンザ、戦後恐慌、震災対策までは考えておかねばならんな」

|

「大臣閣下、その前に戦後処理があります」

|  | |

「戦後処理というと?」

| ||

「この戦いは連合国側の勝利に終わります。その後が問題です。 山東半島、青島を租借地に取れという貴族院議員と衆議院議員がうるさく、無視もできません。更に欲の深い連中は満州に足掛かりを確保しろと言いだしています。 我々としては、そんな火薬庫に関わるより、南洋のドイツ領だった諸島と、例のブルネイを取りたいところです。10年後に石油が見つかりますから」 |

「第一次大戦が終結したら、ソビエトロシアが満州に南下してくるのは目に見えます。私の世界と違い、日本軍が中国大陸にいませんからロシアを止めるものは何もありません」

| ||

「君たちの話を聞いていると酒がまずくなるよ」

| ||

「大臣閣下が言えとおっしゃったのではありませんか」

| ||

「高橋大臣、悩み事がなくなってしまったら大臣のやりがいもなくなってしまいますよ。悩みがあってこそやりがいがあるというもの」

| ||

「いやはや、どうも奥様の手のひらの上の孫悟空のようだ。 中野さん、政策研究所ではそういったことについてどのような解を出しているのだろう?」 | ||

「まず中国大陸における利権には、朝鮮も含めて手を出さないのが一番と考えています。そしてロシアが南下する前にアメリカに中国進出させるべきという見解です」

| ||

「日本が満州で苦労した代わりをアメリカにさせるわけですか? でも日本の実業家たちは満州にアメリカが進出するのを黙ってみているとは思えませんね」

| ||

「伊丹さんの世界で日本とアメリカが争う原因は、満州の利権争いもありました。アメリカが満州が欲しいなら差し上げましょう。 彼らも西部開拓の延長と考えればおかしくない。西に向かって進んだら太平洋に突き当たったけど、そこで立ち止まらず太平洋を越えて中国大陸で西部開拓をしてもらえばいい。満州で金が見つかったなんて噂を流せば20世紀のフォーティナイナーがどっと来ますよ。開拓者相手のビジネスができるかもしれない」 | ||

「ま、中野中佐も策士ね」

| ||

「アメリカが中国に利権を持つとして、ゆくゆくは扶桑国とアメリカの葛藤が起きるのではないか」

| ||

「共産主義国家と接するよりは安全ではないでしょうか。伊丹さんの世界では中国大陸で共産ロシアと国境を接しまして、結果として不可侵条約を反故にされたり、国際法無視で暴行や抑留をしているのですから、そのような国とは関わらないのが正解です。 それに朝鮮半島とも関わらないようにしたいですね」 | ||

「日本が朝鮮に出ていったのは、そもそも朝鮮がしっかりせず、ロシアが朝鮮を占領して日本とロシアが直接接するのを嫌ったからにすぎません。それが日露戦争の原因です」

| ||

「朝鮮のために、我々が火中の栗を拾うこともありません。後見人はアメリカにやってもらいましょう」

| ||

「中国の利権を諦めて、大陸の資源に頼らず我が国が成り立てばいいのだが」

| ||

「それどころか向こうの世界では、大陸に関わったために日本が崩壊してしまいました」

| ||

「植民地なんてものが必要なのは国内市場が小さいからです。この国の規模が小さいわけではありません。実際、イギリス、ドイツ、フランスなど人口は我が国より少ないのですから。産業を発展させれば大国たりえます」

| ||

「幸子、そういった国々は国内では経済が回らないから植民地を求めたわけだよ」

| ||

「要するにこの国の国民を食べさせていければ良いのか」

| ||

「遡ればエネルギーですね」

| ||

「問題は常にそこに戻るのだな」

| ||

「それがこの国の地勢的なアキレス腱です」

| ||

「まだ手にしてはいませんがブルネイに片手をかけました。伊丹さんたちのおかげでなんとかその枷を脱することができそうです」

| ||

「そう願いたいね」

| ||

「あまり深刻なお話ばかりでなく、みなさんがこの国が50年後、100年後どうなってほしいとお考えなのか、聞かせてほしいです」

| ||

「そんな夢みたいなことを考えたことはなかったね。100年後なんて想像もつかん、50年後でも・・」

| ||

「非常に俗物的ですが、私はすべての国民にアメリカ並みの暮らしをさせたいですね」

| ||

「アメリカ並みと言ってもさまざまだが・・・わしはアメリカが良いとは思わんが | ||

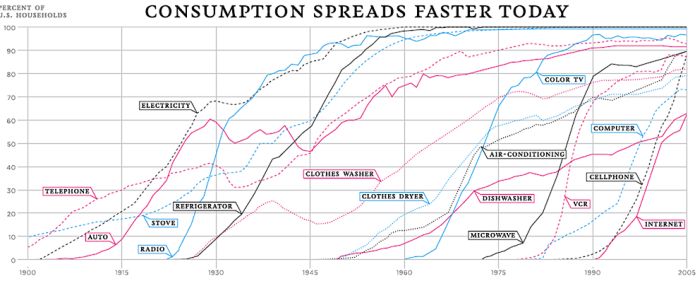

「もちろん奴隷制度とか人種差別はいけませんが、衣食住の水準をあのくらいにしたいです。アメリカでは自動車の普及はすごいです」

| ||

「自動車は生産そのものが産業になりますが、同時に自動車の効果で流通や人の移動、そして航空機や機械全般の技術や産業の発展を促します。とはいえそれも石油あってのことですが」

| ||

「アメリカ並みの生活水準かあ〜、彼らだって王侯貴族のような暮らしをしているわけじゃない | ||

「現状に不満を持つことは悪いことではありません。それこそが発展の原動力です。 今の日本では若者が上昇志向をなくしてしまったようです。普通に勉強をしていれば食うに困らない。わざわざ人の上に立って苦労することはない、人並みで良い、その結果、おとなしいというかやる気がないというか」 | ||

「それは現状に満足しているからだろうね」

| ||

「食うには困らないが不満があって努力するという状態がいいですね。常に向上心を持たせるということはできないものでしょうか?」

| ||

「そんな都合の良い状態を、いっときはともかく継続的に維持するなんて可能とは思えませんねえ〜。結局は飽和してしまうのではないでしょうか。 私が生まれた頃は、食うには困らないし、各家庭にテレビも洗濯機ありました。でも次はカラーテレビや自動車が欲しいという目標がありました。しかし現在はカラーテレビもある、エアコンもある、下水道も完備したとなると、次がありません」 | ||

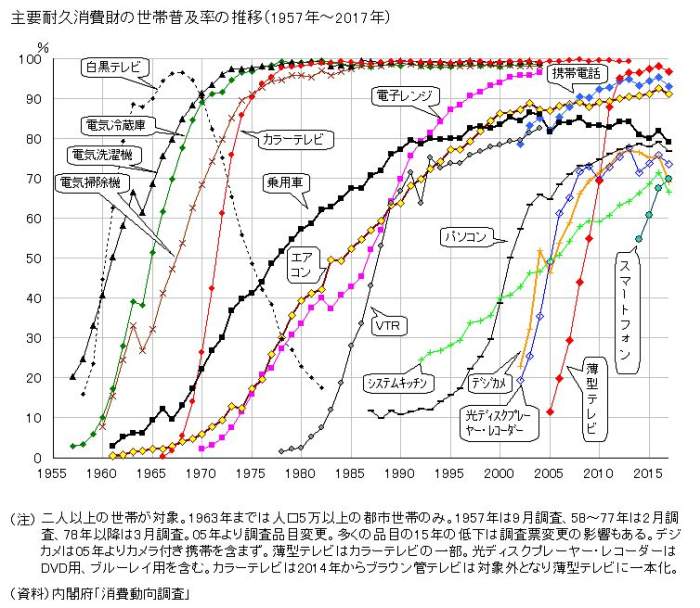

文化とは文学、音楽、スポーツ、宗教その他多様なものがある。しかし我々が文化的だと実感するのはやはり物質的・即物的な電化製品や自動車だろう。 自動車を保有しているか、家電品を保有しているかは経済力だけでなく文化というかその国の発展レベルの指標である。 耐久消費財の普及状況を見ると、日本はアメリカを十数年遅れで付いてきている。アメリカより遅い限り文字通り「後進国」であることは明白だ。いつの日かアメリカの先を行く「先進国」になれるものだろうか? |

「なるほど、中世の農民や百姓は、いや幕末までの農民は藩主が戦おうと打ち取られようと無関係だ。新しい領主に年貢を納めるだけだ。

「なるほど、中世の農民や百姓は、いや幕末までの農民は藩主が戦おうと打ち取られようと無関係だ。新しい領主に年貢を納めるだけだ。

この話の10年後の1928年に大統領候補フーバーは「国民が毎日鶏を食べられる暮らし」を公約にして当選した。

この話の10年後の1928年に大統領候補フーバーは「国民が毎日鶏を食べられる暮らし」を公約にして当選した。