| 草戸千軒 | ||||||

| 入口へ | 総合案内 | 新着情報 | 草戸千軒とは? | 広島県立歴史博物館 | ご意見 | リンク |

草戸千軒町遺跡は、福山市街地の西端を流れる芦田川の川底に残された、わが国を代表する中世の集落跡です。30数年にわたる発掘調査によって、瀬戸内に栄えた鎌倉時代から室町時代にかけての町の様子が解明され、それまで知られていなかった地方の町の様子と、そこに展開された中世民衆の生活文化が鮮やかによみがえってきました。

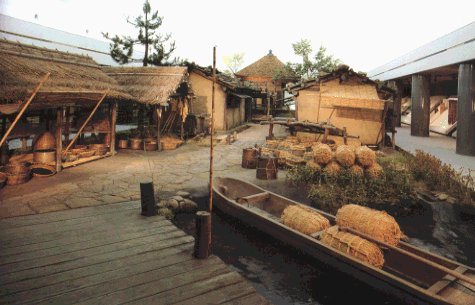

この展示室では、発掘調査の成果をもとに、「草戸千軒」の町並みの一角を実物大で復原してみました。町の施設や生活用具などは、いずれも遺跡から実際に出土したものを根拠にしています。出土資料だけでは不十分な点は、絵巻物や民俗例なども参考にしています。

時代は、「草戸千軒」の町が大きく発展した14世紀の初夏の夕暮を設定しています。植物や光線も、季節や時間を忠実に再現しています。当時、このあたりは「草津」とか「草井地」と呼ばれていたようで、小規模ながらも港湾の機能を備えた「港町」「市場町」としてにぎわっていました。

町の一角には、物売りの小屋がならび、様々な品物が取り引きされています。その奥には、この町に住む職人たちの住居が続いています。さらに進むと、この町の有力者と町の人たちが協力して建てた御堂があり、その前の作事場では、御堂を修理するための作業が行われています。御堂の傍には、町に関係した人々を供養する墓地があります。

さあ、皆さんも「草戸千軒」の町の中に入って、中世の人々の暮らしに思いを馳せてみませんか?

市場と船着場 市場と船着場 |

町家と職人たち 町家と職人たち |

番匠の作事場 番匠の作事場 |

御堂と墓地 御堂と墓地 |

suzuki-y@mars.dti.ne.jp

1998, Yasuyuki SUZUKI & Hiroshima Prefectural Museum of History, Fukuyama, Japan.

Last updated: June 10, 1998.