| 7:30 本山宿の町並(2157歩) 谷が拡がったためか、家も間口を大きく広々と取っている。 |

|

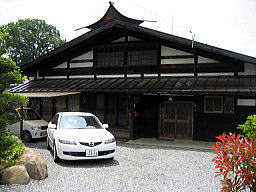

| 7:30 本山宿旧家 障子紙を貼った潜り戸のある家。こちらは通用口。車の前方に武家屋敷のような正式の玄関がある。屋号は俵屋。 美しい格子窓。唯一白い潜り戸。そのまま時代劇に使えそう。 |

|

| 8:10 洗馬宿旧家(6396歩) 本山宿の旧家と同じ形式の家。家そのものは新しく窓もガラス戸だが、正面左側には客用玄関があり、右手には通用口がある。 二階の窓ガラスは昭和レトロっぽい。 ちなみに洗馬は「せば」と読む。 |

|

| 8:25 洗馬分け去れの常夜灯(7720歩) ここを真っ直ぐ行くと善光寺、右に曲がるのが中山道。 右に折れて坂を上がると桔梗ヶ原となって塩尻宿まで続く。 この曲がり角が洗馬宿の枡形。 この常夜灯は安政4年(1857年)の銘がある。 |

|

| 8:40 桔梗ヶ原 真っ平らな平原に葡萄畑が続く。 中山道は前方の岡の左を回り込んで塩尻宿に続く。 |

|

| 8:50 葡萄の蕾 上を向いているが、もういっぱし葡萄の房の形をしている。 |

|

| 9:15 平出の一里塚(12165歩) 珍しく両側に塚が残っている。ただ塚の間隔が広く、向こう側の塚は白い家の後ろ。家の向こうに塚の松が見える。塚の間に家一軒と道路がある。 |

|

| 9:55 堀内家住宅 本棟造りの旧家。須原の定勝寺の庫裏と同じく切妻を見せる豪快な造り。木曽路の途中の大きな農家でも妻を見せる造りがあった。ここはそれに加えて屋根の上の千木のような兜を連想させる飾りがついている。これは諏訪地方独特のものらしく、「雀踊り」とか「雀おどし」という。この兜飾りの格好はこの辺りに多く、諏訪に入ると菱形の飾りになっている。 |

|

| 10:05 阿禮神社(16444歩) この神社の屋根の形が珍しい。普通の神社は妻の部分を横に向けているがここでは妻が正面を向いている。私自身はあまり見た記憶がない。(このページの諏訪神社を参照) |

|

| 10:20 塩尻宿 笑亀酒造 昭和の初めの建物だが巨大な木造の端正な造り。 蔵も巨大であるがなまこ壁の美しさが母屋と好対照。 杉玉が門前に飾ってある。 塩尻宿はここと小野家住宅ぐらいしか残っていない。小野家は改修工事中で囲いの中。 |

|

| 10:30 塩尻宿 双体道祖神 塩尻宿の東端にあった道祖神。ほんわかとする素朴さだが、男女の区別を袖や襟などで表現するという中々のもの。 |

|

| 10:50 柿沢 旧家 塩尻宿を過ぎると柿沢の集落がある。ここにも兜風の屋根飾りを付けた切妻を見せる本棟造りがある。柿沢にはあちこちにこういう家が見られる。 |

|

| 10:50 柿沢集落 塩尻宿から塩尻峠に向かってずっとだらだら坂の上り。 中々古風な雰囲気の集落で立派な土蔵や塀を持った屋敷が続く。 |

|

| 11:20 みどり湖PA付近からの塩尻遠望(20468歩) 塩尻から上がって来ると長野高速のみどり湖PAを横切る。 高速バスに乗る人のための大きな駐車場があるが、上り下りともほぼ満車。1時間に1本の電車と良い勝負なのだろう。 このみどり湖PAは長野道を通る度に寄るが、湖の雰囲気がなく、不思議だったが、すぐそばにため池があることがわかった。それで「みどり湖」は名前負け。 |

|

| 11:25 東山付近 牛馬守護碑 塩尻峠に向かって上って行くと、道は高原の林間の雰囲気。 道の脇に碑があり、普通は馬頭観音だが、ここでは「牛馬守護」の銘。 この辺りの標高は1000mぐらい。気持ちよい風が通っていた。 |

|

| 11:50 東山の一里塚 塩尻市内には5カ所の一里塚があるが、残っているのは、平出の一里塚とここだけ。 ここは南側だけが残る。 |

|

| 12:00 塩尻峠直下の茶屋本陣 大名や和宮が休憩した茶屋。ここより上には水場がないので最後の休憩地になる。明治天皇の時は峠頂上まで水を運んだようだ。 |

|

| 12:10 塩尻峠頂上(25383歩) 着いた。直下に諏訪湖が望める。眺めがいい。塩尻側も望める。 天気が良ければ、八ヶ岳や甲斐駒などが見えるはずなのに残念。 鳥居峠を越えて、信濃川水系の日本海側に入ったのに、ここからは天竜川水系ということで又太平洋側。 |

|

| 12:40 岡谷IC(27490歩) 塩尻峠から下ってくると長野道岡谷ICの真上に出てくる。ここにR20(甲州街道)も通っている。その間を縫うように岡谷の町に下っていく。 |

|

| 13:05 岡谷の民家 千木のような屋根飾り。雀踊りと呼んでいいのかわからないが武田菱を連想させる。 |

|

| 13:05 小休本陣 今井家 塩尻峠に掛かる前の今井集落で小休止をする大名などが休んだところ。 雀踊りこそないものの切妻を優美に見せた本棟造り。多分松の向こうの潜り戸は通用口で、左に客用門と玄関があるように見える。 この写真は屋敷の門から撮っているが門も重厚な造り。 |

|

| 13:25 横川付近からの八ヶ岳 八ヶ岳が雲の合間からかすかに見えた。よくぞここまで来たものだ。 八ヶ岳は年に何回も眺めているのに浮き浮きしてくる。 |

|

| 13:35 本棟造りの民家 菱形の雀踊りがある民家。そう古くはなさそうだが、古民家の意匠をうまく活かしている。 切妻の幅が狭いので、塩尻の堀内家住宅ほど屋根の傾斜が緩くない。 |

|

| 14:00 下諏訪市街地 砥川沿いの集落 中山道がわずか50cmの幅の路地になっている。ここは川の傍であるが、橋が50m程上流に出来たため使われなくなったのだろう。 川の向こう側でも同じ状況だった。 それでも、曲がりなりにも路地を残し、こうやって案内板を残しているのは地元の人の気持ちが伝わる。 中山道沿いの人達が案内板を設置し、会えば挨拶を返してくれる。追いかけてきて冷えたビールを渡してくれたこともあった。中山道への思いを感じる。 |

|

| 14:05 下諏訪 諏訪大社下社春宮大門 この鳥居の800m先に諏訪大社下社春宮がある。 中山道はこの鳥居前を横切って秋宮の方にぐるっと迂回して下諏訪宿を経由して春宮まで行く。 すぐ後ろに、下諏訪駅前の日本電産サンキョーの10階建てビルがそびえる。今はオルゴールの三協精機と言っても通らないか。 |

|

| 14:15 下諏訪宿民家(35621歩) 三階建て?窓がない三階? 柱が不揃いなのは何故だろう? 真ん中の黒い格子戸の上と下が漆喰で白い。不思議な造形だが面白い格好。 |

|

| 14:20 下諏訪宿町並 本陣に向かって上っていく道筋。ほとんど旅館。 今まで見慣れた出桁(出梁)造りが、このような市街地に並んでいる。ちょっと京都にも似た雰囲気。 突き当たりのT字路は中山道と甲州街道の合流点。 |

|

| 14:25 下諏訪宿本陣 荘重な御門。このような本陣を構えられたということは、下諏訪は中山道随一の宿だったということだろう。 ここから右に行けば甲州街道。左に行けば中山道。 ちょっと戻れば三州街道、北国街道、善光寺道。 これだけ道が集まり、その上に温泉があれば人は集まる。 この本陣の横にも児湯という温泉場がある。 |

|

| 14:30 湯田坂 本陣の前を下ると湯田坂になり、ここにも旦過湯という熱湯温泉で有名な温泉場がある。 220円で入れる共同浴場だが、5〜6人で一杯になるくらいの小さい温泉。掛け流しで加水なし。 湯舟が二つあり、直接湯が入る方は熱くて入れない。そこから流れ込む二つめの湯舟でも45℃程度ある。入ったら動けない。湯が食いついてくる。 |

|

| 14:35 春宮手前の町並 武藤工業の横を過ぎると、蔵や旧家が並ぶ静かな通り。 蔵も下半分はなまこ壁にして垢抜けている。 |

|

| 14:40 慈雲寺下の龍の口 この竜頭水口は江戸中期の作。 慈雲寺はここから急な階段を上って国道を渡って行くが、正安2年(1300年)創建と伝わる古刹。 |

|

| 14:40 中山道道標 右を上っていくと中山道。左は春宮の入り口。 左に行けば下諏訪宿を通らずに岡谷方面に近道できる。 向こうの木立が春宮の森。 |

|

| 14:45 諏訪神社下社春宮(38124歩) 諏訪神社に到着。 祭神は2月から7月までこの春宮に鎮座する。 弊拝殿は安永8年(1779年)完成。 前庭の四隅に御柱が立ててある。御柱祭りは6年に一度、次回は2016年。 あの下社の豪快な木落しは、ここから2kmほど中山道を上がった木落し坂で4月に行われる。 上社は前後にVの字の「めどでこ」付き、下社は一本の柱のみという違いがある。 |

|