| 8:25 御嵩 和泉式部廟所 御嵩宿を出てしばらく行くと和泉式部の廟所が、田圃の畦にポンとある。御嵩で倒れ、この近くの鬼岩温泉で療養するもかなわなかったのでここに祀られたという説もある。 和泉式部の晩年はよくわからず、日本全国にこのような廟所が5〜6カ所あるらしい。 |

|

| 8:35 御嵩 井尻付近 いよいよ山地に差し掛かってきた。正面の鞍部をいきなり直登する「牛の鼻欠け坂」が見える。 |

|

| 8:40 牛の鼻欠け坂 急坂のため、牛が坂を上るときに鼻がこすられて欠けてしまうからと名付けられた。これからの中山道を予感させられる道。 いきなりの急坂で息が上がってしまった。 |

|

| 9:00 謡坂の石畳(6711歩) 「うとうざか」と読む。鵜沼宿から木曽川に出るところの「うとう峠」も同じ意味だろうが、元気づけの唄を謡うからついた。 最近になって遺物が発見された隠れキリシタンの里はこの辺り。 |

|

| 9:25 一呑の清水(8014歩) 和宮がいたく気に入って後にわざわざ取り寄せたという清水。 この辺りは山地のためあちこちにこのような湧き水があって旅人の休憩地になっていた。 |

|

| 9:50 物見峠下 物見峠の山道を下ってくると山村の民家の軒先を通って庭に入っていきそうな道になる。この後も時々このような所がある。 今は何度か通っているので不安はないが、昔初めて通った頃は道に迷ったかと思った記憶がある。 |

|

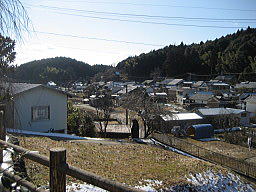

| 10:00 藤上坂から見た津橋集落と物見峠 物見峠は正面の鞍部ではなく左の山を越える。ここまで幾つも山を越えてきたが、迂回した方がずっと楽に行けるのに、何故わざわざ山越えルートを取っているのか不思議。中山道がそのままの姿で残っているのは、現代の道が全て迂回しているため。 |

|

| 10:05 藤上坂 山の中を辿っている道なので、こういう案内があると安心。 この標識が500m置きに3kmほど続いた。 その内、GPS携帯が増えて不要になるかも。 |

|

| 10:25 鴨之巣一里塚(13356歩) ちょっとずれてはいるが、道の両側に残る鴨之巣一里塚。 ここから大井宿手前の槇ヶ根一里塚までの6カ所は原型のまま残る。 |

|

| 10:50 秋葉坂の三尊石窟(15170歩) 鴨之巣一里塚から西坂を下った所にある石窟。石窟の上に秋葉様があるので秋葉坂ともいう。 陰になっている右の石窟には、明和5年(1768年)銘の馬頭観音、中央が観音座像、左が風化した仏像。明和の馬頭観音が一番新しく見える。この地方は石が多いのか、このような石窟に石像を納めてあるところが多い。 |

|

| 10:55 平岩の辻付近 西坂を下りたところから平岩辻付近を俯瞰。左の山の向こうに細久手宿がある。 |

|

| 11:15 細久手宿 大黒屋(17567歩) 大黒屋は今も営業している旅籠。尾張藩の指定宿で築後140年経っている。 いつか泊まってみたいものだ。 |

|

| 11:35 馬頭観音 路傍の馬頭観音。元治元年(1864年)の銘。 近くの細久手宿の安政5年(1858年)の大火と何か関係あるのかも。 |

|

| 12:15 弁財天の池(21267歩) 奧之田一里塚を過ぎてしばらく行くと弁財天の池がある。この山中では珍しい池で、カキツバタやジュンサイも自生し、夏は睡蓮の花が美しい。 |

|

| 12:55 八瀬沢から琵琶峠を遠望 今日の最高所である琵琶峠(540m)はちょうど電柱の陰になっている鞍部。ここも右側の山裾を迂回しても1.1kmが1.4kmになるだけ。大して遠回りにはならない。不思議。 |

|

| 13:10 八瀬沢一里塚(26117歩) 琵琶峠の石畳を上っていくと八瀬沢の一里塚がある。 京都から43里。まだ江戸へ91里もある。 この石畳は730mあり、中山道に現存する中では最長。 東側の上り口は表紙の写真(2007年3月撮影)。 |

|

| 13:15 琵琶峠頂上 馬頭観音 御嵩から420m上ってきたことになる。高尾山口駅(190m)から高尾山(599m)に上るより標高差は大きい。 この馬頭観音は宝暦13年(1763年)のもの。 京都から来ると、ここを越えると大湫宿はすぐそこだとほっとしたものだろう。 |

|

| 13:50 大湫宿(28421歩) りっぱな松が覗く旧家。 大湫宿には和宮が宿泊しているが、その本陣は小学校(廃校)になって今はない。脇本陣は松の2軒先。 |

|

| 13:55 大湫宿 おもだか屋 旧家を使った交流施設。 大湫宿は昔の雰囲気を残そうとしているようで宿場町全体が落ち着いた雰囲気。 久しぶりに天辺の小屋根を見た。 |

|

| 14:00 大湫宿 旧家 庄屋でもやっていたのだろうか。大きな塀が続く旧家。 美濃の宿場の旧家はおしなべて間口が広い感じがする。家の裏ではなく横に庭を持って来ているのは珍しい。 今までだと、この規模は大抵造り酒屋だった。 |

|

| 14:00 寺坂からの大湫宿 左の山が琵琶峠。右の山裾に沿って大湫宿の町並みが連なり、お決まりの枡形でこちらに曲がってくる。 この寺坂から大井宿手前の西行坂まで十三峠と呼ばれる山道が続く。 十三峠というが実際には20あると言われている。 |

|

| 14:10 尻冷やし地蔵(30546歩) 地蔵坂にある湧き水。杉の根元から湧いているのであたかも地蔵の尻を冷やしているように見える。 |

|

| 14:15 三十三所観音 天保11年(1840年)建立の観音石窟。秋葉坂の三尊石窟の横の石灯籠の銘が天保11年だった。何か関連があるのだろうか。 |

|

| 14:25 曽根松坂のゴルフボール この曽根松坂の周りは中山道ゴルフ倶楽部。というわけで飛び出したボールが転がっている。人のことはあまり言えないが首をすくめながら急ぎ足。 |

|

| 14:40 樫の木坂の石畳(32283歩) 権現山の一里塚を過ぎたところから昭和45年に発見された樫の木坂の石畳が続く。 |

|

| 14:50 炭焼き立場近く 樫の木坂を下ってくると、民家の軒先をくぐって炭焼き立場に通じる。中山道はどこの管轄なんでしょうかね。 この炭焼き立場にも湧水池があり、今でも清冽な水を湛えている。 |

|

| 15:05 観音坂の馬頭様 路傍の大石の上に祀られた馬頭観音。光背の無い形式は珍しいらしい。 |

|

| 15:20 恵那山 三城峠を越えたところで目の前にどっしりとした恵那山が姿を見せた。2190mながら深田久弥やウェストンが讃えるだけあって雄大。 馬籠宿はその北西山麓(左側)にある。 |

|

| 15:20 西坂の石畳 深萱の立場近くの石畳 5年前2度目にこのコースを歩いたときは深萱で日没ギブアップ。 そこから中央線武並駅までの2.5kmを足を引きずりながら下りていきました。 |

|

| 15:40 紅坂上り口 深萱の立場を過ぎ、木の欄干の橋を渡ると石畳の紅坂。 途中、大きな岩を削って平たくした路面が花びらのようになったぼたん岩がある。手数を掛けた道だ。 |

|

| 15:50 紅坂の一里塚(38466歩) 紅坂を上りきると両側に一里塚。日も傾いてきて焦る。 |

|

| 16:10 四谷から見る恵那山 夕日をあびて山村の集落越しに見える恵那山がすばらしい。 |

|

| 16:20 乱れ坂の石畳(41127歩) 急坂なので、大名行列も乱れ、息も乱れ、裾も乱れ、乱れ坂。 |

|

| 16:35 下街道との追分道標(42772歩) 「右西京大坂 左伊勢名古屋」とある。西京と書いてあるところから明治以降の設置と思える。明治35年の大井駅設置までは中山道は機能していたのだろう。 ここから今のJR中央線沿いの下街道が分かれ名古屋に行けた。ただ、幕府は商人荷の通行を禁止していた。 また、ここは槇ヶ根立場でもあり、茶屋や伊勢神宮遙拝所もあった。 |

|

| 17:00 槇ヶ根一里塚(44556歩) 6カ所続いた現存一里塚もここで終了。また十三峠もこの先の西行坂の下りを残して終了。なんとか日暮れまでに町に下りられそう。 ここから江戸へは88里。 |

|

| 17:05 西行坂からの遠望 西行坂を下って中央高速まで下りてきた。恵那の町(大井宿)や恵那山、木曽駒ヶ岳などが一望できる。 |

|

| 17:20 大井宿 西の枡形 大井宿の外れに着いた。ちょうど日没。 |

|

| 17:20 中野村庄屋の家 和宮通行準備の賦役に対する不満がもとで、百姓代がこの庄屋宅に滞在していた代官に斬りつけたが、後に幕府が非を認め賠償金を支払った。 |

|

| 17:25 懐かしい酒屋 シャッターに「オーシャンウィスキー」の文字。左横の黒地の看板には「リボンジュース リボンシトロン」の文字も。 |

|

| 17:30 大井宿の町並み越しの恵那山(48474歩) 町は夕闇に沈み始めたが恵那山はわずかに残照が残っている。 大井宿の中心はもうちょっと先だが、今回はここまで。 |

|