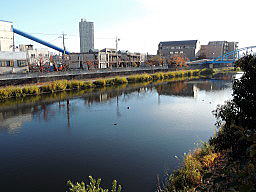

| 8:20 志村橋から見る新河岸川 隅田川に繋がる新河岸川。小江戸と呼ばれるほど栄えた川越を水運で支えた川。 川越の河岸は河口から40km離れているが海抜8m。運河のような川。 |

|

| 8:45 志村 清水坂 荒川沿いの低地から江戸の町並みの武蔵野台地に上がる急坂。斜面を斜めに上がって行かざるを得ない程の急傾斜。一挙に20m上る。 |

|

| 8:50 志村坂上 庚申塔 清水坂を上がりきった所は分かれ道。左の石碑は寛政4年(1792年)の神奈川の大山への道標。「是より大山道 并 ねりま 川こへみち」 右の庚申塔は万延元年(1860年)。左側面に「是ヨリ富士山大山道 練馬エ一里 柳沢エ四里 府中エ七里」とある。 |

|

| 9:05 志村一里塚(3807歩) 両側に完全な形で残る志村の一里塚。日本橋から3番目。中山道には129基あった。距離は大体合っている。江戸時代初期にそういう測量技術が有ったということか。 山地では両方の一里塚が近いが、追分や塩尻のような平地では離れていて、塩尻の平出一里塚のように道と塚の間に家が一軒建っている例もある。 |

|

| 9:35 板橋宿 縁切榎木(6826歩) 板橋宿の手前にある、和宮などの嫁入り行列がわざわざ迂回したという縁切榎木。 今でも願掛けの絵馬があふれんばかりに掛かっている。いわゆる縁切り願いも多いが、禁煙、断酒や病気との縁切りなどの絵馬も多い。 |

|

| 9:50 板橋 板橋宿の名前の由来となった板橋。 武蔵野台地の海抜50m近辺からわき出る泉の一つである小金井ゴルフ場、富士見池を源とする石神井川に掛かっていた板の橋。 ちなみに武蔵野台地の50m湧水群には井の頭、善福寺池、石神井、深大寺、野川などがある。 この武蔵野台地の末端が江戸城であり、井の頭を水源とする神田上水が江戸の町を支えた。 |

|

| 9:55 板橋宿 仲宿 中山道沿いに、この板橋から巣鴨までほとんど途切れることなくこのような商店街が続く。 |

|

| 10:10 板橋宿 観明寺入口の庚申塔 寛文元年(1661年)の青面金剛像。 |

|

| 10:25 板橋駅踏切 埼京線の「中仙道踏切」。JRには「中仙道踏切」は幾つあるのだろう。 |

|

| 10:30 滝野川 近藤勇の墓 慶応4年近藤勇は捕らえられ、板橋宿の平尾脇本陣豊田家に幽閉されていたが、板橋の刑場であったこの地で斬首され、胴体がここに埋葬された。 |

|

| 10:55 都電庚申塚駅踏切 庚申塚商店街で都電と交差。 早稲田から大塚を経由して庚申塚。 庚申塚から王子、荒川、三ノ輪まで。 都電はどこまで乗っても160円。 |

|

| 11:00 巣鴨 庚申堂(12604歩) 巣鴨商店街の北西端にある猿田彦大神庚申堂。 |

|

| 11:05 巣鴨地蔵通商店街 日曜日ということもあって大混雑。自転車のおっちゃん、おばちゃんが多いのも鈍くさくていい。 |

|

| 11:05 巣鴨 ちんどん屋 この辺りの商店街にはちんどん屋が似合う。 |

|

| 11:10 巣鴨 赤パンツの店 巣鴨がTVに出るときには必ず出てくる店。 |

|

| 11:10 巣鴨 とげ抜き地蔵尊 ここが巣鴨のとげ抜き地蔵尊。正式には高岩寺。 |

|

| 12:10 本郷 東大正門 駒込の東洋大学の前を過ぎて東大農学部に突き当たる。煉瓦塀の美しい通りを行くと銀杏の黄葉真っ盛りの正門。 今回初めて気がついたのだが、東大の裏は不忍池なんですね。東大の最寄り駅は上野ですね。知らなかった。 ここは武蔵野台地の端。低地と台地の境に弥生遺跡があるということはある意味必然だったんですね。歩いて初めて納得できた。 |

|

| 12:15 東大 赤門 加賀前田家上屋敷の跡地が東大になったが、上屋敷の壮麗な門はそのまま残って赤門と呼ばれている。 東大は最初は上野公園の場所に造る予定だったが、オランダの医官のボードイン博士に公園にすべきと反対されて加賀屋敷の跡地に建設された経緯がある。 |

|

| 12:25 本郷三丁目 かねやす 「本郷もかねやすまでは江戸の内」と詠まれた「かねやす」。 兼康という歯医者が歯磨き粉を出して評判になった。 この辺りを境に瓦葺きの町家と茅葺きの家に分かれていたことから上記の川柳になったようだ。 |

|

| 12:35 神田神社 江戸の町の鎮守の神社。 湯島聖堂が向かいにあって不忍池の湯島天神が裏にあるので湯島かと思うとさにあらず、外神田だそうだ。 |

|

| 12:45 万世橋高架橋 明治45年に造られた煉瓦積みの高架橋。花崗岩の隅石とメダリオンがしゃれている。 神田川に映えて100年経ったとは思えないほど美しい。 向こう半分は万世橋駅の保存工事をやっている。地味だが東京駅と同じく保存して欲しいものだ。 |

|

| 12:50 神田 老舗の街 やぶそば、いせ源などが軒を連ねる町並み。 |

|

| 13:15 日本橋(24152歩) 日本橋に到着。三条大橋を立って23日目。85.1万歩。544.7km。 現在の日本橋は明治44年の完成。「日本橋」の字は徳川慶喜の書。青銅の照明灯装飾は麒麟と獅子。橋と共に国重要文化財。 |

|

| 13:15 日本橋 道路元標 日本橋のセンターラインに埋め込まれている道路元標。 昭和42年に都電が廃止され、昭和47年に、それまでの柱からプレートにして埋め込まれた。佐藤栄作の書。 |

|

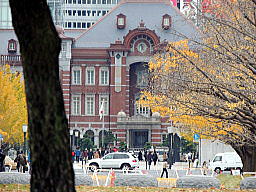

| 13:30 東京駅 丸の内北口 銀杏が良い具合に黄葉して後ろの高層ビルの青さと煉瓦に映える。東京の一番美しい季節かもしれない。 |

|

| 13:35 皇居 大手門 漆喰の白が濠の水面に映えて美しい。 |

|

| 13:40 東京銀行協会ビル? 和田倉堀越しに見える煉瓦調のビルと銀杏。こうなると絵葉書。 |

|

| 13:45 皇居 桔梗門 |

|

| 13:45 桔梗門から見える東京駅丸の内中央口 改修なった東京駅。丸の内の駅前には観光客が多い。 煉瓦の色調と花崗岩の白、中に入れば石膏の白いレリーフ。落ち着いた色づかい。明治も捨てたものではないな。 東京駅で乗り継ぐ時は必ず外まで出て眺めさせてもらってます。 中の鳩よけなのかネットは頂けない。 |

|

| 13:55 皇居 二重橋(27708歩) 写真ではよく見るが実物は初めて。 恥ずかしながら、この石造りの橋を二重橋だと思っていたが、奧にある橋が本当の二重橋ということを今回知った。 旅の最後の落ちでした。 京都御所から549.1km 85万9千歩。 |

|