| 8:20 鳥居本宿 有川家 鳥居本宿の北端の枡形付近にある薬屋(突き当たりの家) 今までは商家か農家が中心で製造業は造り酒屋ぐらいしか見あたらなかったが、鳥居本には合羽屋、薬屋がある。 柏原もそうだが、伊吹山が近いので漢方薬にする薬草が採れるからだろう。 この薬屋が結構有名で有川薬局といい、今でも赤玉神教丸を漢方健胃薬として販売している。 合羽屋の方は今日の天候が教えてくれるように、この辺りは天候が急変するので需要があったのだろう。 |

|

| 8:20 鳥居本宿 有川家 有川家のところで道が直角に曲がる枡形となっている。 この薬屋の家構えは巨大。 |

|

| 8:40 針摺峠への道 いよいよ琵琶湖の平野から山道に取り付く。中山道では初めての土の道。こんな道を和宮や明治天皇も通っていった。 この旧街道というのは中々重要な意味を持っていて、国土地理院の地図の標高の元になる水準点(四角のマークに標高を表示。国道沿いに設置)は、この旧街道を忠実に辿っている。大体2km毎に街道の脇の神社などに設置されていて、この写真の山道の脇にも設置されていた。 ルートに関して、不思議なのは、何故鳥居本から次の番場までわざわざ山道を行くのかということ。鳥居本から北国街道を辿って米原を経由すれば1kmも大回りせずに平地を行けるのに。 |

|

| 8:50 針摺峠 望湖堂跡(3035歩) 標高差80mを登ると琵琶湖が見える峠に着く。正面の白い塔はフジテックのエレベータ試験塔(試験塔の高さは170m。ここより遙かに高い)。その向こうに湖面が見える。昔は下に見える田も湖面だったが、干拓されて湖面は遠くなった。 ちょうど東海道線の辺りが湖岸だったことになる。 幕府が遊び心を持っていたのかどうか不明だが、結局、この眺めを見たくてこのルートを造ったとしか思えない。 |

|

| 9:00 針摺峠 集落 針摺峠を越えると緩やかな下り。ぽつぽつと集落がある。 がっしりとした造りでひっそりと山里に佇む。 |

|

| 9:15 番場宿手前からの伊吹山 名神高速に旧街道を乗っ取られ、その脇を下っていくと正面に伊吹山がどかっと見える。伊吹山手前の山並みも黄葉しこれからの行程に期待が持てる。 |

|

| 9:30 番場宿 旧家 りっぱな土蔵を備えた旧家。今までの町家とは違って周りを威圧するような迫力がある。京風の間口の狭さとは決別しのびのびと間口を広く取っている。 |

|

| 9:40 番場宿 蓮華寺 ご存じ「瞼の母」の番場の忠太郎はここの生まれ(もちろんフィクション)。ご丁寧に番場の忠太郎の墓もあるそうです。 フィクションはさておき、この蓮華寺は、鎌倉幕府の六波羅探題北条仲時が、後醍醐天皇に追い落とされて、430余名が自刃した所。元弘3年(1333年)のこと。ここから南北朝、室町幕府、戦国時代と続く。まさに今日はこの時代を全部見ていけるチャンス。 境内には自然石の彼らの墓石がずらっと並んでいる。 |

|

| 9:45 番場宿 米原への道標 この道標は明治時代のものらしく、「米原 汽車 汽船」と読める。 ここから米原へは2kmほどで、米原駅が出来たのが明治22年(1889年)だからその頃のものか。関ヶ原-京都間に鉄道が開通してもまだこの街道を歩いていた人が多かったということなのだろう。 |

|

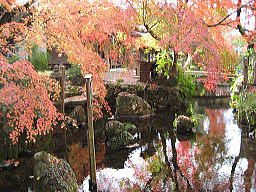

| 9:50 久礼付近の楓古木 期待に違わず紅葉真っ盛り。天候も良くなって期待に胸ふくらむ。 この辺りから今須までところどころに楓並木が残っている。松並木でないのが中山道流。(江戸時代は松並木だったらしい) 何度もこの辺りには来ているが今回は大当たり。 |

|

| 9:50 久礼付近の楓並木 山裾に連なる楓並木。 この久礼の先の一里塚跡の付近で、中山道は名神と北陸道の分岐点米原JCの下をくぐる。 童夢の大きな倉庫のような工場もよく見える。 |

|

| 10:05 久礼 八幡神社(9853歩) 道からちょっと入ったところにある地図にもない神社。 そのくせいっぱしの造りをしている。紅葉と銀杏が美しかった。私の貸切りの絢爛豪華な座敷。 |

|

| 10:30 河南のお地蔵さん(番場と醒ヶ井の中間) お地蔵さんと呼んでいいのかわからないが、野洲辺りからこのような祠に道祖神のような彫り方の石像が納められている。これが集落毎、場合によっては屋敷の中にも置いてある。それがどこもきれいに手入れされ花が飾られ、新しい涎掛けを掛けている。民間信仰の篤さを感じる。 しかも、この辺りからは祠の上に雪除けの屋根を掛けている。(ここはコンクリートの祠の中に納めてある) 関ヶ原の雪の多さを実感する景色。 |

|

| 10:45 醒ヶ井宿 地蔵川 醒ヶ井の水源から流れている川。三島柿田川ほどの水量ではないが、梅花藻が夏には白い花をつけ、ハリヨが泳ぐ清らかな流れ。 醒ヶ井宿の真ん中を流れている。 醒ヶ井の養鱒場は右手の山の中2kmほどの所。ここの鱒寿司はうまい。 |

|

| 11:00 醒ヶ井宿 醒井小学校玄関(14953歩) 明治26年の醒井小学校の玄関を移築したもの。昭和36年の名神高速の工事で移築。 |

|

| 11:20 地蔵川の梅花藻と紅葉 梅花藻の緑に紅葉や銀杏が引っかかって一幅の絵になっている。夏の梅花藻の花もいいが紅葉もすばらしい。 水量も豊かでかなりの速さで流れている。 |

|

| 11:20 醒ヶ井木彫美術館前の地蔵川 右上に見える灰色の壁は名神高速。 名神高速の垂直の絶壁の下に醒ヶ井宿がある。水源の神社はまさにその絶壁に接している。足場を組む隙間もないぐらい。よく工事したものだと感心するぐらい近い。今ならアセスだなんだで出来ないだろうな。 でも結果的にこれだけの清い水が今でも湧いているのはうまくいったということか。 三島の柿田川水源も確か国道1号線の真下だったような。 |

|

| 11:25 居醒の清水 日本武尊の命を救った泉と古事記や日本書紀に著された歴史ある泉。 神社の脇にある銀杏の木は知っていたが、ここにこんなに紅葉があるとは初めて知った。 この手前にある西行水のところも紅葉が全開。良いときに来た。 |

|

| 12:20 柏原宿 遠望(20800歩) 山裾を楓並木が続き、柏原の街並みに繋がる。山あいを縫って関ヶ原へ道は続く。 |

|

| 12:30 柏原宿 楓並木 柏原宿の西の外れ。楓と松の並木が続き、宿の手前に一里塚があった。 ここを左に行くと北畠具行の墓がある。後醍醐天皇に与したが幕府に捕らえられ鎌倉に送られる途中のここで斬られたという。 |

|

| 12:45 柏原宿 旧家(柏原宿歴史館) 大正6年(1917年)築。 |

|

| 12:45 伊吹堂 伊吹艾(もぐさ)を売っている。 昔は店を開いていたが今は閉じているようだ。 店内には大きな福助の像が置いてあるとのこと。福助人形はここを起源とするとの説がある。 この柏原には艾屋が多く、伊吹山のヨモギを原料に艾を作っていたそうだ。この伊吹堂は最後の店。 黒漆喰と白漆喰のコントラストが美しい。 伊吹山は薬草の山として現在でも有名。局方薬草19種、民間薬草238種が採れる。 |

|

| 13:10 柏原宿 東入り口の楓並木(24565歩) 楓の幹に風格を感じる。これらの楓は明治の頃のものらしい。 |

|

| 13:25 寝物語の里(26065歩) この溝が滋賀と岐阜の県境。昔風に言えば近江と美濃の国境。 ここから美濃路に入る。 ここは、昔はこんなにきれいに整備されてなく、近くにある芭蕉の句碑も草に埋もれて近づくことも出来なかった。 やはり歩く人が増えたから整備されてきたのだろう。 特に、この日のルートはゴールデンコースでもあるし、10組以上すれ違った。同じ方向に歩いている人もいるだろうし車で回っている人も随分いたから最近の街道歩きはブームだね。(自分もその一人) |

|

| 13:50 今須宿 旧家(27527歩) 美濃路最初の宿場町。 この家は巨大だけど商売をしていたようでもなく素直に見れば造り酒屋だがちょっと雰囲気が違う。 印象深い家。 |

|

| 14:20 常磐御前の墓 源義経の母にあたる常磐御前の墓と伝わっている。 ここは山あいの静かな場所にあるが、現代ではすぐ上を新幹線と東海道線が走る。 このそばには壬申の乱(672年)の時に流血で染まったので名付けられた黒血川という恐ろしげな名前の川も流れている。 |

|

| 14:30 不破の関遠望(31679歩) 下った先の向こう側の台地が不破の関。下った先には深い谷になっている藤古川があって天然の要害になっている。実際に壬申の乱の時には藤古川を挟んで戦闘があった。 その時、大海人皇子(天武天皇)側が東側に陣取り、その後この場所に関を設けたのが不破の関の始まり。 ただ不破の関は701年に設けられ789年には廃止されている。 |

|

| 14:50 西首塚 時代はずっと下って慶長5年(1600年)の天下分け目の関ヶ原合戦。ここに、東首塚とともにその霊を弔っている。 |

|

| 14:50 関ヶ原の街並み この道そのものは国道21号線になっているので当時とは違うのだろうが、家並みが鋸状に並んでいるところが旧街道の名残だろう。 15:00 関ヶ原駅到着(34598歩) |

|