| 8:10 大井宿 庄屋古屋家 ここ大井宿は、中津川と並んで、今でも東濃の中心。 そのためか、街道筋の家並みが立派。 この家も天保年間から庄屋を務める旧家。 奥行が65mもある。防火のためか漆喰を多用しているので白が美しい。 |

|

| 8:15 宿役人の家(林家) 二階の漆喰格子がしゃれている。 ここも奥行が45mもある。 |

|

| 8:15 庄屋古山家 享保年間から大井村の庄屋をやっている古山家。 ここも奥行63m。敷地368坪。 酒屋も営んでおり、奧に見える土蔵は巨大(高さ、奥行き共)。 |

|

| 8:20 大井宿本陣 母屋は昭和22年に焼失したが、この門は安土桃山様式を今に伝える。 |

|

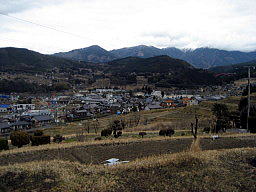

| 8:30 大井宿全景(恵那市街) 向うに先回越えてきた槇ヶ根が見える。 本陣から明智鉄道のガードをくぐると急坂を上る。 この辺りからこのような地形が多い。 右手の方の恵那峡と呼ばれる木曽川の渓谷に向かって左から右へ小河川が流れ込む。その小河川の間にこのような尾根が立ちはだかるという構図。 明智鉄道の終点の明智は、大正村。紅葉の季節はすばらしい。 |

|

| 9:00 天辺の小屋根を持つ旧家 久しぶりの小屋根。梁を漆喰に浮かび上がらせている。 この辺りでよく見られる。 |

|

| 9:05 路傍の馬頭観音 建てた人の名前が彫ってある。 このような馬頭観音がこの辺りには多い。 |

|

| 9:25 茄子川の小休所(6720歩) 和宮や明治天皇も小休止した庄屋の篠原家。 大井宿と中津川宿の間の茶屋の役目をしていた。 |

|

| 10:20 千旦林の六地蔵 明暦3年(1657年)建立。灯籠風の上の部分に六面の地蔵が彫ってある珍しいスタイル。 |

|

| 10:55 こでの木坂 双頭一身道祖神 こでの木坂の上にある石仏群の中にある道祖神。木曽川の対岸にある並木への分岐点の道しるべにもなっている。 好きな道祖神の一つで、素朴でなかなか趣がある。 安曇野の道祖神もいいがこれも捨てがたい。 道祖神の本場信州に随分近づいた感じ。 これのせいで中山道に取り憑かれたのかもしれない。 |

|

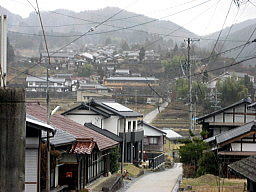

| 11:10 中津川市街と馬籠峠の遠望 中津川も恵那と同様このような急坂に挟まれている。 こでの木坂とこの坂は中津川という川の二段の河岸段丘になっている感じで坂というより崖。 遠くに見える右側のなだらかな鞍部を越えると馬籠宿がある。 木曽川は、左側の山が重なっている間を流れている。 |

|

| 11:20 中津川宿 うだつの上がる町並み(16819歩) 中津川宿の西の端の枡形。正面の進入禁止標識の所から左(北)に曲がっている。 右の建屋は有名な造り酒屋で今も「恵那山」という地酒を造っている。左正面の大きなうだつの家は履き物屋。 左に曲がった所には栗きんとんの老舗がある。 この界隈は営業を続けながらしっかり宿場町の雰囲気を残している。 |

|

| 11:20 白木屋 天保13年(1824年)建造の家。宮大工であるこの家の主が建てた。江戸時代のままの造りがそっくり残っている。 |

|

| 11:20 川上屋 右手が栗きんとんの老舗、川上屋。正面の突き当たりが先ほどの蔵元。 ここで、又道は曲がり、西に進む。 |

|

| 11:30 曽我家住宅 江戸中期の建造と推定されている。中津川村の庄屋で脇本陣としても使われたことがある。 建屋も巨大だが、このうだつの巨大さは半端ではない。 |

|

| 11:55 中津川宿東端(18458歩) 中津川駅前にある、これも栗きんとんの老舗。「すや」。昔、酢屋だったという。 |

|

| 12:15 巨大な蔵 中津川宿の東の高札場近くの蔵。昔は酒蔵だったのだろう。 今は肥料問屋。 この蔵は借り主募集中。 |

|

| 12:20 中津川宿東端 高札場 中津川の東端もこのような枡形。 |

|

| 12:25 中津川市街と中山道 高札場の坂を上っていくと中津川市街がよく見える。 街道の正面の鉄塔が見える辺りが本陣跡。 |

|

| 12:40 小野(子野)の地蔵堂石仏群 元禄や寛政の頃の石仏が集まっている。 しだれ桜の巨木がある。4月が楽しみ。美濃から飛騨、信州にかけてしだれ桜が多い。 |

|

| 13:00 与坂立場跡 中津川から何度か尾根を越えてきた坂上にある立場跡。 馬の水飲み場と旧家が街道を挟んでひっそりと残っている。 この辺りは、山の方からの水が常に道の脇を流れている。 |

|

| 13:05 与坂の上から木曽川を望む 左側の水面が木曽川(落合ダム湖)。見えるなら、この向うに御岳が見えるはず。 中山道は、右側の山塊を越えていく。 |

|

| 13:05 与坂から落合宿遠望 同じく与坂から右手の方角(北東)を望むと落合宿と十国峠が望める。恵那山は隠れて見えず。 |

|

| 13:30 落合宿の旧家 何の説明もない普通の民家だが、格子と漆喰が美しい。 |

|

| 13:35 落合宿本陣 加賀藩から贈られた門が優美な曲線を描いている。 大井宿にも漆喰が美しい旧家があったが、ここの本陣は姫路の天守閣のように漆喰の母屋が美しい。 |

|

| 13:40 落合宿 東端枡形 東端から見た落合宿の町並み。 この枡形には井戸と寛政4年(1792年)建立の常夜灯がある。 西の枡形から東の枡形まで300m程のこじんまりとした宿場町。 |

|

| 13:45 落合川 下桁橋で落合川を渡る。上方の赤い橋梁は中央高速。 この川を渡ると馬籠宿まで標高差300mの登り。 |

|

| 13:55 医王寺(26565歩) ここのしだれ桜は見事。4月中旬にもう一度見に来たいものだ。 |

|

| 14:10 落合の石畳 十国峠付近の新茶屋(「是より木曽路」の碑)まで840mの石畳が続く。 今までの石畳より滑りやすくて歩きづらい。 |

|

| 14:25 新茶屋の一里塚 7年前まではここが長野県と岐阜県の境界であった。 この一里塚の隅に国境の石柱がある。 |

|

| 14:25 「是より北 木曽路」碑 新茶屋の一里塚の向かいに、藤村の揮毫した「是より北 木曽路」碑がある。 2005年2月13日から、ここは岐阜県中津川市になった。当時、馬籠が信州木曽路ではなくなると結構大騒ぎしていた記憶がある。 |

|

| 14:35 荒町の道祖神 馬籠城跡近くの路傍にある道祖神。 こちらは二人が手を取り合って並んでいる構図。 左の人物は女性、右は男性にちゃんと見えるから不思議。 苔の緑と南天の赤がよく映えて美しい。 |

|

| 14:45 旧家 村の雑貨屋でもやっていたのか古い看板が残っている。 よく見ると、「塩」の看板が旧字の「鹽」。 |

|

| 14:45 馬籠城跡から馬籠宿を望む 向かいの斜面の集落が雨に霞む馬籠宿。 |

|

| 14:55 馬籠宿南端の枡形 ここから、馬籠宿となる。上の端まで約500mの馬籠宿の町並が続く。 寒い雨の土曜日だったせいか、半分ぐらいは個人客の外国人。 馬籠みたいなマイナーな観光地にも足を向けるというのはちょっとびっくり。 |

|

| 15:00 清水屋資料館 馬籠は大火で江戸時代の建物は残っていないが、雰囲気を残して復元している。 でもやはり馬籠は藤村中心。 |

|

| 15:00 馬籠宿本陣 島崎藤村の家でもあった本陣。中は藤村ゆかりの資料が多く展示してある。 |

|

| 15:05 馬籠宿 北端(32540歩) 北端の高札場付近。 こんなに空いている馬籠を見るのは初めて。 季候の良いときは、この通りが人でごった返し歩くのも苦労するほど。車も遙か遠くの駐車場に止めざるを得ない。 今日は、帰りのバスは私一人。 |

|